前回のおさらい:脱炭素は“経営のど真ん中”へ

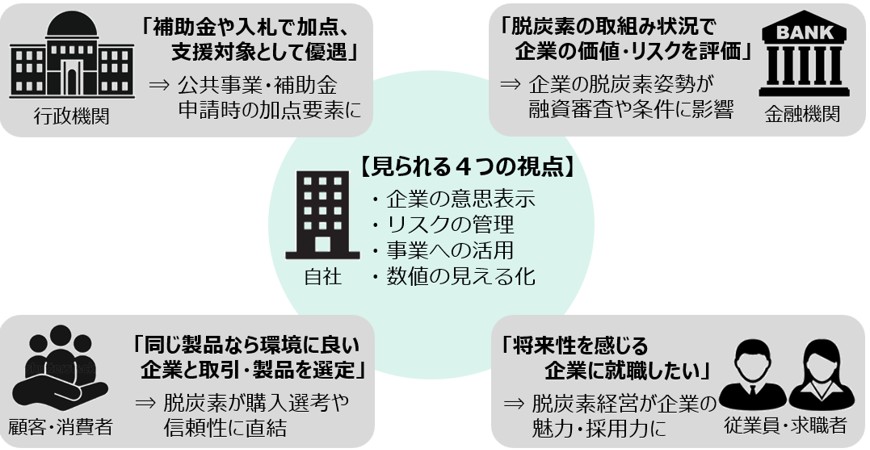

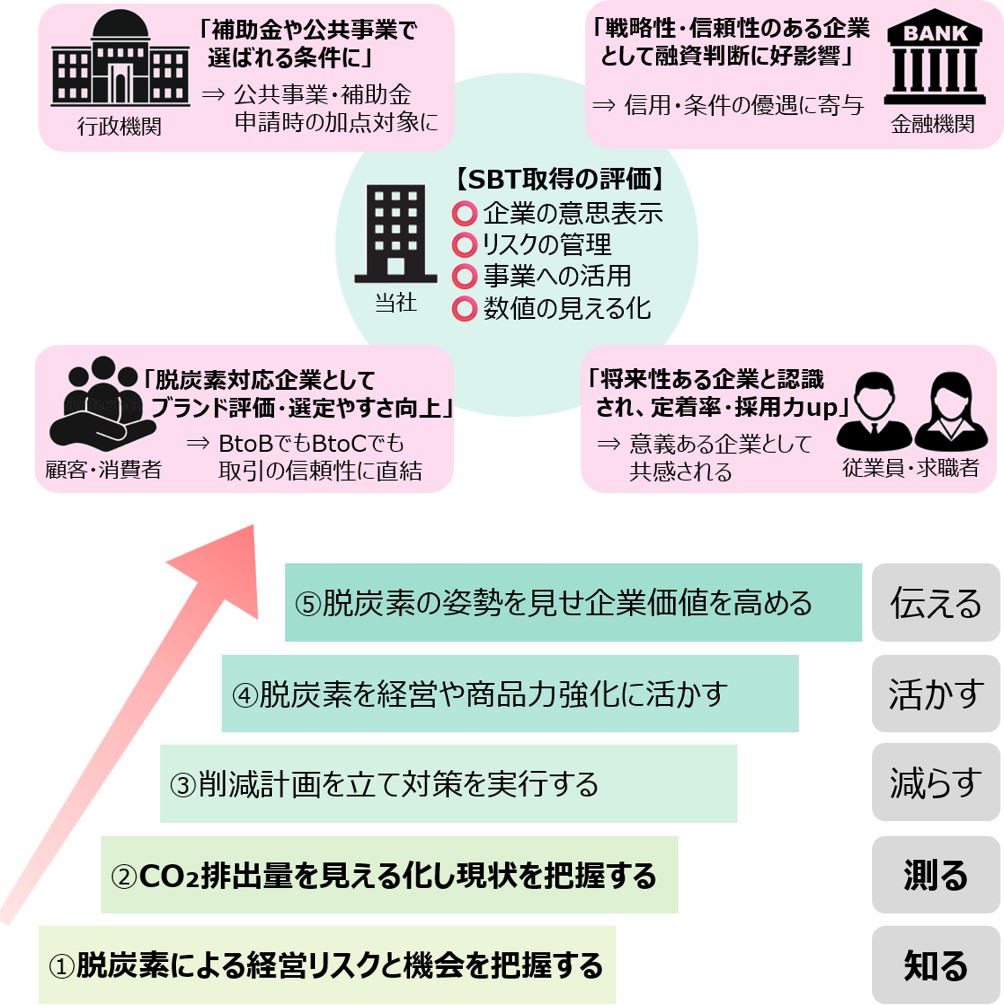

前回は、省エネ=ムダを減らす/脱炭素=排出そのものを減らす/カーボンニュートラル=排出と吸収の均衡という基本整理を踏まえ、GXが”社会要請”から成長戦略へと位置づけを変えたことを確認しました。今回、上記画像【見られる4つの視点】に合わせて要点をもう一度整理します。

ちなみに、前回のページは下記リンクからご参考ください。

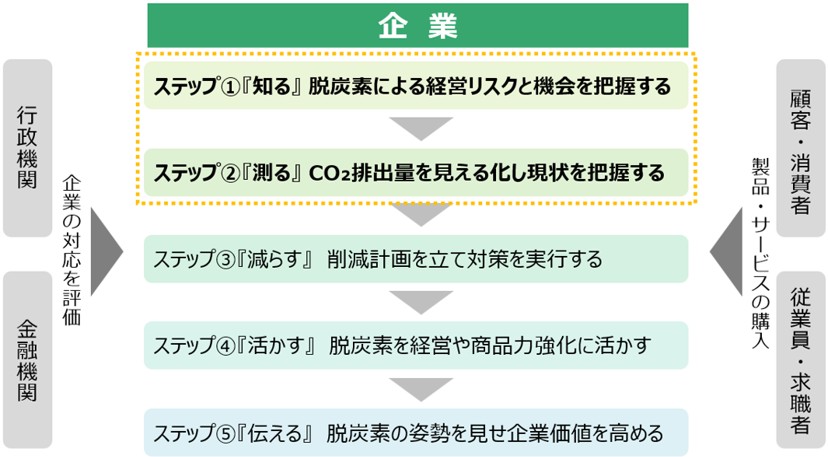

中小企業を取り巻く主要ステークホルダーは行政機関・金融機関・顧客/消費者・従業員/求職者の四者です。

– 行政は「補助金や入札で加点、支援対象として優遇」する方向にあり、申請時の要件として脱炭素の取り組みが明記されつつあります

– 金融は「取り組み状況で企業の価値・リスクを評価」し、融資審査や条件に反映

– 顧客・消費者は「同じ製品なら環境に良い企業・製品を選ぶ」傾向を強化

– 従業員・求職者は「将来性を感じる企業に就職したい」という判断軸を保持

こうした”見られ方”は、画像中央の【見られる4つの視点】に集約されます。

1. 企業の意思表示(方針と姿勢)

2. リスクの管理(コスト・法規・調達の不確実性に対する備え)

3. 事業への活用(入札・価格・営業・資金調達での活かし方)

4. 数値の見える化(根拠に基づくデータ)

この4点が揃うほど信頼は高まり、選ばれる理由になります。外堀(制度・金融・市場)が埋まるほど選択肢は狭まるため、「受け身の対応になる前に、先回りで設計できるのは今だけ」——これが前回の核心でした。

では何から始めるのか。それは、自社を取り巻く脱炭素の環境変化を”知る”、そして自社のCO₂排出量を”測る”です。自社を取り巻く外部環境の変化を機会・リスクに整理し、電力・燃料・製造工程のCO₂排出量をデータで見える化する。今回の続編では、この土台の上に中小企業版SBT(科学的整合性のある削減目標の第三者認定)を据え、最短距離で「信頼の見える化」へ到達する実務手順を案内します。

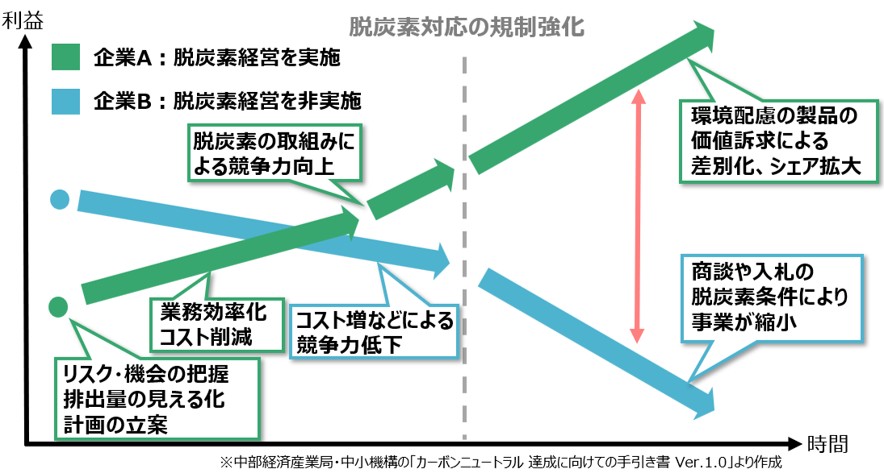

脱炭素への対応は“競争力に直結”

上記の図が示すのは、出発点の利益の大小よりも、環境変化を先に捉えて動くかどうかが将来の軌道を決めるということです。

左側の初期状態では企業A(緑)は企業B(青)より利益が小さい。それでも企業Aは早期に、①外部環境を知る(規制・顧客要件・価格動向・支援策)、②自社のCO₂排出を測る、③そして将来のありたい姿を描き、計画→実行へ踏み出します。結果、業務効率化でコストは下がり、取引先からの信頼が蓄積。規制強化の線を境に、その準備が差別化・シェア拡大として一気に表面化します。

一方の企業Bは「様子見」で足元対応に終始し、データも計画もないままコスト増と要件厳格化に直面。商談や入札で脱炭素条件(開示・目標など)に応えられず、競争力が低下し、事業規模も縮みやすい——これが青の下降線です。

つまり、環境変化を“把握せず・測らず”、場当たりでしのぐほど競争力の低下を招く。逆に、脱炭素の環境変化を正しく捉え(知る)、自社の現状を数字で掴み(測る)、計画して実行すれば、その変化は機会になります。

脱炭素経営への取り組み手順

先に示したとおり、受け身の“足元対応”は競争力低下に直結します。

ここで図の5ステップに沿って、対応を流れで設計します。点線で強調された①『知る』②『測る』が出発点です。

①『知る』:脱炭素がもたらす経営リスクと機会を把握(規制・顧客要件・価格動向・支援策・競合)。環境変化から自社にとって何が機会になり、リスクとなりうるのかを把握します。

②『測る』:CO₂排出量を見える化し現状を把握。Scope1=直接排出(燃料・社用車・冷媒など)/Scope2=間接排出(購入した電力・熱・蒸気など)を「使用量×排出係数」で算定します。

③『減らす』:知る・測るから計画を立て対策を実行。順番はコストと削減インパクトを鑑み無理のない手順で行う。

④『活かす』:得られた数字を経営・商品力強化に接続。入札要件の充足、価格設計・提案資料・金融交渉・取引先説明に活用します。

⑤『伝える』:方針・目標・進捗を外部に継続発信し、企業価値と採用力を高めます。

左側では行政・金融が企業の対応を評価し、右側では顧客・消費者の購入、従業員・求職者の選択に直結する——だからこそ、①『知る』×②『測る』の精度がその後の③〜⑤の質を決めます。

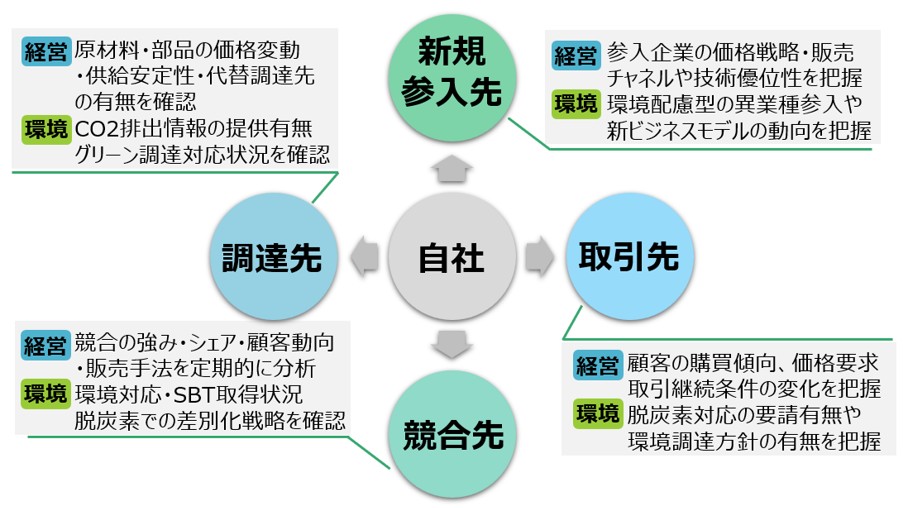

“知る”:5フォース分析で機会・リスクを特定

自社を取巻く環境を5フォース分析のフレームワークを使いMECE(漏れなく・ダブりなく)に把握します。中心に自社、周囲に取引先/調達先/競合先/新規参入先/代替品の5領域を置き、次の“何を問う枠か”を明確にします。詳細のチェック観点(経営・環境)は添付図の吹き出しをご覧ください。

※5フォース分析は、自社を取り巻く環境を既存競合・新規参入・代替品・売り手(供給者)・買い手(顧客)の五つの力で整理するものである。

取引先(買い手の力)

顧客の購買傾向・価格要求・継続条件の変化、脱炭素対応や環境調達方針の要請の有無と強さ。要求が強い領域は、データ整備と回答方針の優先度を上げる。

調達先(供給者の力)

原材料・部品・エネルギーの価格変動と供給安定性、代替調達可否、CO₂情報提供やグリーン調達対応の状況。供給側の力が強い品目は仕様見直し/調達複線化を検討。

競合先(業界内の競争)

競合の強み・シェア・販売手法に加え、開示・台帳整備・省エネ投資・SBT取得・環境方針の公開など“環境対応をどこまで進めているか”を確認。ここが先行されている市場では、入札や見積の前提条件で不利になりやすい。

新規参入先(参入の脅威)

新規プレイヤーの価格戦略・チャネル・技術優位、環境配慮を武器にした異業種/新モデルの動き。自社の強み×低炭素の設計が参入耐性を左右。

代替品(代替の脅威)

低炭素素材・別工程・リユース/リマニュファクチャリングなど、置き換え可能性。代替が現実的な領域では、機能・品質・環境価値の非代替性をどこで担保するかを明確に。

抽出した論点は機会/リスクに振り分け、影響度×実行容易性で優先順位を決定。

そして、「このままだとリスクが大きい/要請が明確」と判定された場合は、ためらわず次の『測る』へ移行します。

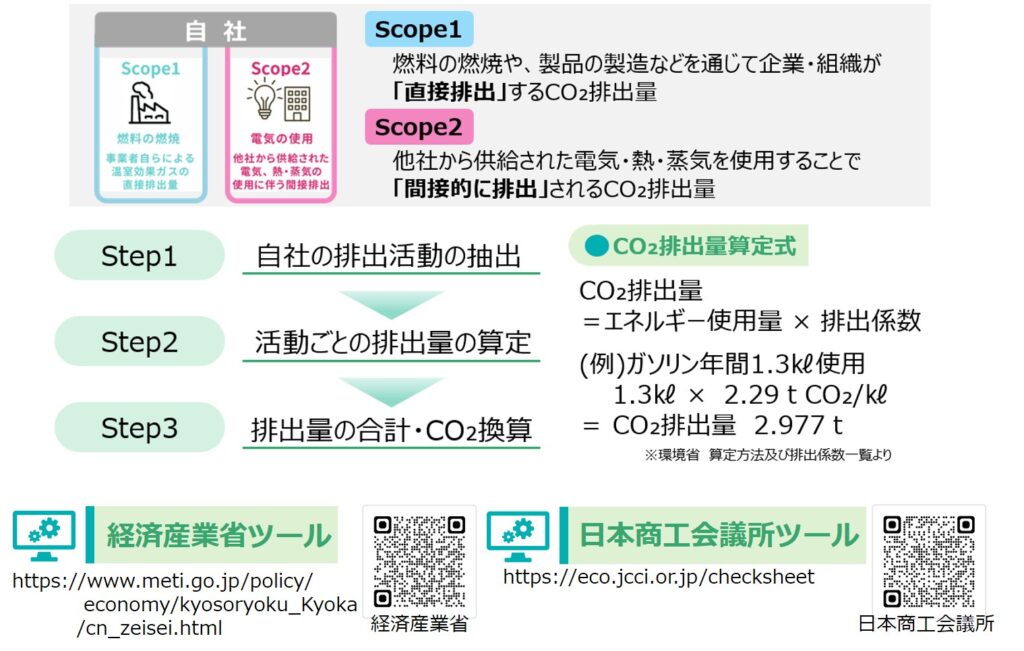

“測る”:Scope1・2を台帳づくりで見える化

測るとは、自社の活動で使ったエネルギー量を根拠(請求書・検針票・補充記録)に基づき集計し、排出係数を掛けてCO₂に換算、拠点別・月次の台帳として継続管理することです。対象は図の定義どおり、Scope1=直接排出(燃料燃焼・社用車・冷媒など)、Scope2=間接排出(購入した電気・熱・蒸気など)。

Step1|排出活動の抽出・範囲確定

拠点・車両・設備を洗い出し、固定燃焼/移動燃料/冷媒/購入電力・熱・蒸気に整理。賃貸拠点や共同設備の扱いを含め、どこまでを自社範囲とするかを先に決め、二重計上を防ぎます。

Step2|活動ごとの算定(原典ベース)

原典に基づき使用量を集計し、

算定式:CO₂排出量=エネルギー使用量 × 排出係数。

例)ガソリン 1.3 kL × 2.29 t-CO₂/kL=2.977 t。

台帳には単位(kWh/L/m³/kg)・検針期間・係数の版を必ず記録(係数は環境省の一覧に準拠)。

Step3|合計・CO₂換算と台帳化

拠点別・月次で合計し、まず直近12か月を埋めて基準線を作成。以後は月次更新→四半期レビューで精度を高めます。台帳は“唯一の正”として管理し、原典と一対一で突合できる状態を維持。よくあるミス(kWとkWhの混同、請求期間ズレ、子メーターとの二重計上)は入力ルールと担当一本化で回避します。

実務ツール(図参照)

- 経済産業省ツール:燃料種別・係数が整備され、入力→換算が一気通貫。

- 日本商工会議所「CO₂チェックシート」:月次運用に載せやすい体裁。

※どちらか1本に統一して使いましょう。

ここまでは現状分析です。ここから会社のありたい姿を描き、その実現に向けて『減らす』活動を事業計画に組み込みます。大切なのは、来る規制強化や取引先からの要請に備え、いつ求められても対応できる状態にしておくこと。すなわち、準備/計画/行動を滞りなく回せる体制です。そして、その計画に信憑性と外部からの信頼を与えるのが、次で扱う第三者認証です。

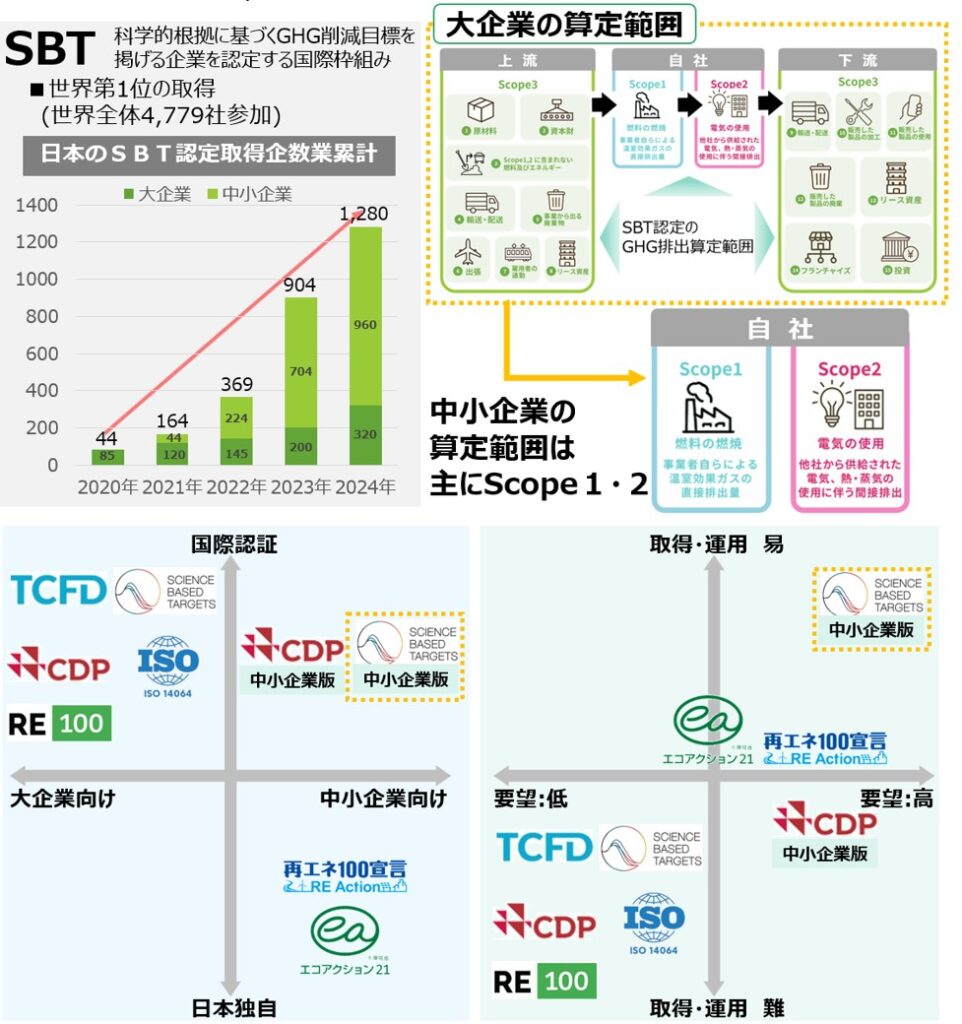

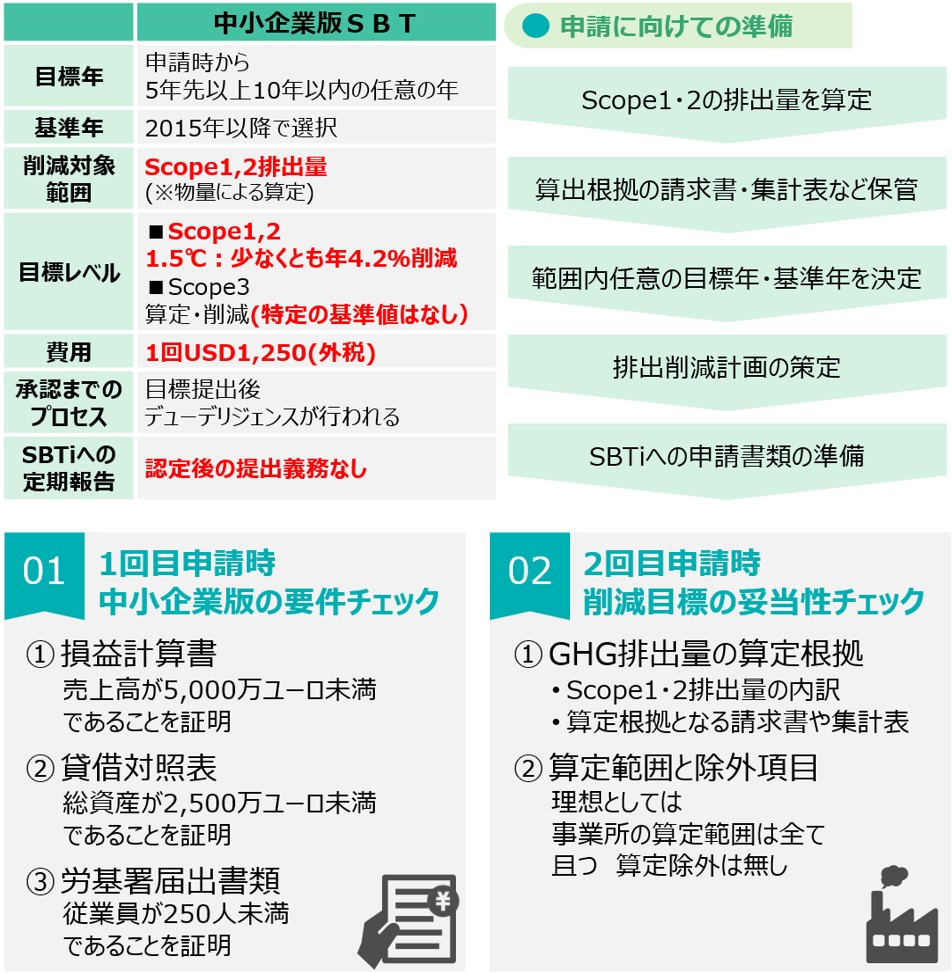

中小企業版SBTは“最短で効く信頼の証”

SBTの要点

SBTは、気候科学に整合したGHG削減目標を第三者が認定する国際的な仕組み。国内でも取得が急増しています。大企業はScope1〜3で管理を進め、サプライヤー(中小企業)にも排出データの提出や科学的根拠のある目標を強く要請。ここに中小企業版SBTを持っていると、調達・商談の条件確認がスムーズになります。中小企業の算定範囲は主にScope1・2なので、『測る』で整えた電力・燃料・冷媒などの排出量データがそのまま基礎データになります。

なぜ“効果的”なのか

要請への合致

大企業の取得数が多く、調達・商談の場で「科学的根拠に基づく目標」が共通言語になりつつある。SBTは顧客からの要請に直接応えられる型。

取り組みやすさ

対象はScope1・2に絞れるため、『測る』で行った自社の排出量データがそのまま入力データに。Scope3は任意から着手でき、初期負担を抑えられる。

運用のしやすさ

認定取得後の定期報告の義務が無く、自社のサイクルに合わせて年次に排出量と進捗を確認・公表。

国際認証の重み

位置づけマップのとおり、SBTは国際的に通用し、中小企業向けにも設計された枠組み。国内制度だけでは届かない海外顧客・金融にも説明力が立つ。

結論

中小企業版SBTは、「測る」で得た現状を実行可能な削減計画に変え、その妥当性を外部が保証する——計画に信憑性と対外的な信頼を与える最短の証明です。

※「中小企業版SBTの取得方法」で実際の取得ステップと注意点を要点だけで確認します。

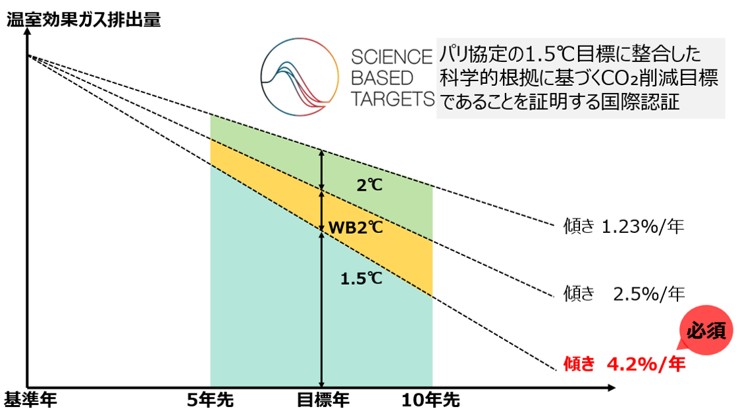

〈参考〉SBT(Science Based Targets)とは

・〈参考〉SBT(Science Based Targets)とは

SBTの定義

SBTは、パリ協定の温度目標に科学的に整合した温室効果ガス(GHG)削減目標を企業が設定し、第三者が認定する国際的な仕組みです。近接目標(Near-term SBT)は、申請時点から5〜10年先を対象期間として設定します。

図(傾き)の読み方

- 横軸=時間(基準年 → 5年先 → 目標年〔5〜10年先〕 → 10年先)

- 縦軸=GHG排出量

- 斜めの線(= 傾き)=毎年どの割合で減らすかという削減ペースを示す

3つの“傾き”(削減ペース)

- 1.5℃整合:年4.2%以上の直線的削減

- WB2℃(Well-Below 2°C):年2.5〜4.2%の目安

- 2℃:年1.23〜2.5%の目安

対象とする排出範囲(Scope)

- Scope1:自社の直接排出(燃料燃焼・製造プロセス・社用車・冷媒等)

- Scope2:購入した電気・熱・蒸気の使用による間接排出

- Scope3:上記以外のサプライチェーン由来の間接排出(調達・物流・使用・廃棄など)

原則はサプライチェーン全体(1+2+3)を視野に置きますが、中小企業版SBTでは主にScope1・2を対象として1.5℃(=年4.2%以上)の軌道を採用します(Scope3は段階的対応で可)。

中小企業版SBTの取得方法

1) 申請の流れ

事前準備

Scope1・2の台帳(直近12か月)を原典と一対一で整備/基準年(2015年以降)・目標年(5〜10年先)を確定/削減計画の骨子を用意。

オンライン申請

専用フォームで1.5℃整合(年4.2%以上)の目標オプションを選択し提出。

審査・承認

SBTiのチェック→承認→目標公表(検証手数料:USD 1,250/回)。

2) 注意点

対象企業要件の適合

最新の中小企業版SBTの定義:排出量・規模・業種 等を申請前に確認。

範囲の線引き

全事業所を対象に、賃貸拠点・共同設備・委託車両などの計上先を明確化し二重計上を回避。

Scopeの扱い

Scope1・2は目標必須/Scope3の数値目標は不要だが測定・削減にコミット。

開示

年次の排出量と目標進捗の対外公表が求められる。

台帳=唯一の正

原典突合・単位統一・係数の版管理を徹底(除外がある場合は定量的理由を明記)。

3) 所要期間の目安

- 社内準備:2〜6週間(台帳の成熟度に依存)

- 審査〜承認:数週間〜1〜2か月(繁忙期は長め)

4) メッセージ

要件は年々厳格化・詳細化の方向で、大企業からの要請も強まる傾向。

『知る』で対応の必要性が明確化した企業は『測る』→計画・目標設計→申請を一気通貫で前倒しし、現行の申請がし易い基準での早期取得で商談・入札・金融の優位性を確保しましょう。

まとめ:外堀が埋まる前に!! 行動で“見られ方”を変える

行政は要件化、金融は評価軸化、顧客は調達方針化、そして人材は将来性で企業を選ぶ──外堀が埋まるほど設計の自由は小さくなります。だからこそ、いま先に動くことが差になります。行動すれば、企業の意思表示・リスク管理・事業への活用・数値の見える化が揃い、入札・商談・採用・金融での“見られ方”が一段上がる。その信頼を確かな形にする切り札が中小企業版SBTです。

脱炭素の取り組みは、型で進めるのが最短です。

①知る(外部環境の機会・リスクを把握)→ ②測る(Scope1・2の台帳で現状を可視化)→ ③減らす(運用→設備→再エネの順で計画実行)→ ④活かす(入札・価格・営業・資金調達に数字で活用)→ ⑤伝える(方針・目標・進捗を継続発信)。この階段を上るほど、企業価値と選ばれやすさは高まります。

さぁ、始めよう。

まずは範囲を決めて原典を回収し、直近12か月の台帳を完成。つぎに基準年と目標年を仮置きして削減計画を骨子化。ここまで整えば、いつ要請されても対応できる状態になり、中小企業版SBTで信頼を見える化する準備が整います。行動の早さが、そのまま競争力に直結します。

ご相談ください(フォームのご案内)

「自社だけでは対応が難しい」「補助金を活用して賢く減らしたい」「SBT申請まで伴走してほしい」——どんな段階でもご相談を受け付けています。

支援メニュー例:排出量の台帳づくり/Scope1・2算定、削減計画と投資シナリオ設計、補助金・金融スキーム活用設計、中小企業版SBT申請一式。

執筆者