はじめに

皆さん、はじめまして。中小企業診断士の吉岡です。

以前の記事で、中小企業においても、大企業からの影響を受け、脱炭素対応を進めていく必要があることをご説明しました。

日本国内における大企業の動向及び、それを受けて中小企業に求められる対応が詳しく記載されていますので、是非ご一読ください。

さて、今回の記事では、まず最初にもう少し視野を広げて、脱炭素の世界的な流れをご紹介いたします。

その後、視野をぐっと狭めて、私も携わった、令和6年度 調査・研究事業、「中小企業が最小限の取り組みで最大のメリットを得られるGX手法 ”ミニマムGX” の調査研究」の内容から、兵庫県下の企業の具体的な動向をご紹介したいと思います。

まだまだどこか遠い話のように感じられるGX・脱炭素・CN(カーボンニュートラル)ですが、着々と法整備が進み、制度が設計され、実装されることが決まっています。

まずは、現状を「知る」きっかけとして、今後の経営判断の参考になれば幸いです。

脱炭素を取り巻く国際的な流れ

まずは、脱炭素を取り巻く国際的な流れについて整理します。

日本政府も「GX戦略会議」などという、省庁を横断するような組織を作り、対応を進めていますが、これは国際的な潮流の中で進んでいることであるということを改めてご認識いただくことで、この流れが不可逆的であることがご理解いただけるかと思います。

脱炭素社会への出発点 ~IPCCによる科学的な知見~

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は1988年に設立された国際組織です。

世界中の研究成果を整理・統合し、気候変動が人類社会に及ぼす影響を科学的に評価して政策決定者に示す役割を担っています。

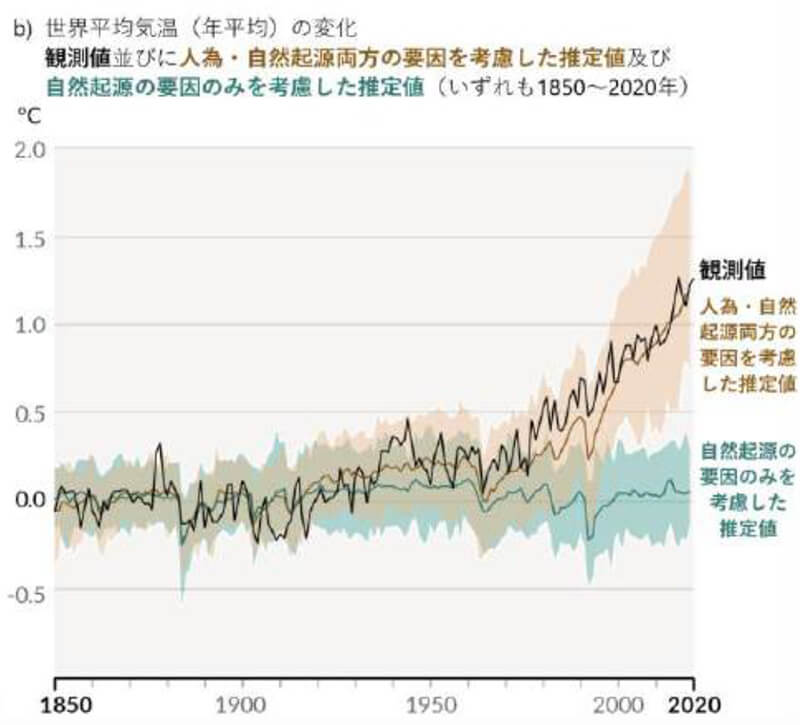

このIPCCの報告書の中で、温室効果ガスの増加と人間の活動の因果関係や、気温上昇のリスク、それらがかつてないスピードで進行していることが示されました。

これを受けて、持続可能な社会を作るべく、脱炭素・カーボンニュートラルに向けた議論が本格化していきます。

パリ協定:国際的な合意

IPCCの科学的警鐘を受け、各国が具体的な行動に合意したのが 2015年のCOP21(パリ)で採択された「パリ協定」 です。

温室効果ガスの排出量は、産業革命以後、飛躍的に増加しました。

それに伴って、平均気温の上昇も先の図で示した通り、右肩上がりで主として人為的な要因で増えているとされています。

パリ協定では、平均気温の上昇を、「2℃より十分低く、できれば1.5℃に抑える」ことを合意しています。

この合意は、先進国だけではなく、発展途上国も含め、全ての国が削減目標を提出し、5年ごとに報告する仕組みとしています。

京都議定書が先進国だけに義務を課すものだった仕組みに対し、全ての国を対象とした点にパリ協定の特長があります。

これにより、脱炭素は一部の国の努力ではなく、世界全体の共通ルールへと進化しました。

パリ協定以後の具体的な動き

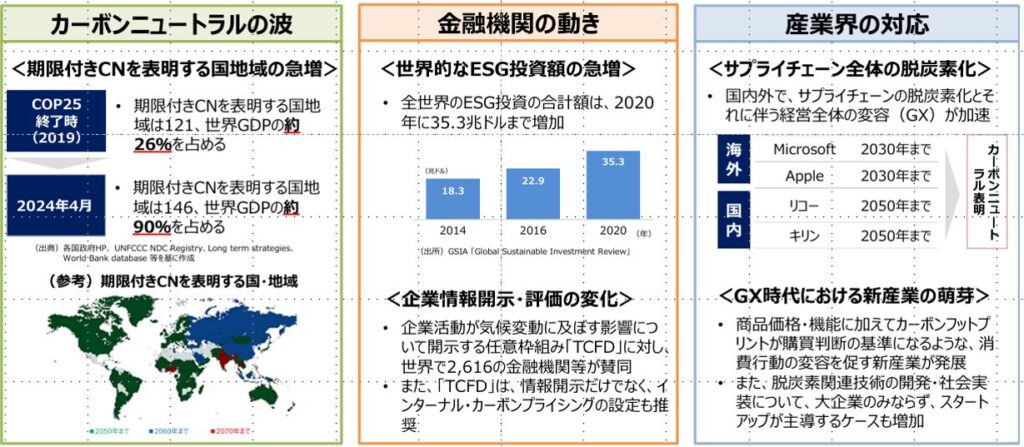

パリ協定以降、特に2020年代に入り、脱炭素・カーボンニュートラルの動きは更に活性化しています。

下図に示す通り、期限付きカーボンニュートラルを表明する国の増加や、ESG投資の増加、産業界におけるサプライチェーン全体での脱炭素化を推進する企業の出現など、脱炭素化の動きが実態経済において加速しています。

経済産業省は、「環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結する時代(GX時代)に突入」と称しています。

従来のCSRの一環で行う環境対策ではなく、企業活動の根幹として、GXを位置付けなければならない時代が来ていると言えます。

兵庫県内企業の動向

ここまでは世界的な大まかな動向を整理しました。

これを受けての日本国内の動向に関する総論は以下の記事任せるとして、ここからは兵庫県内の企業の動向についてみていきましょう。

認知度の高い項目

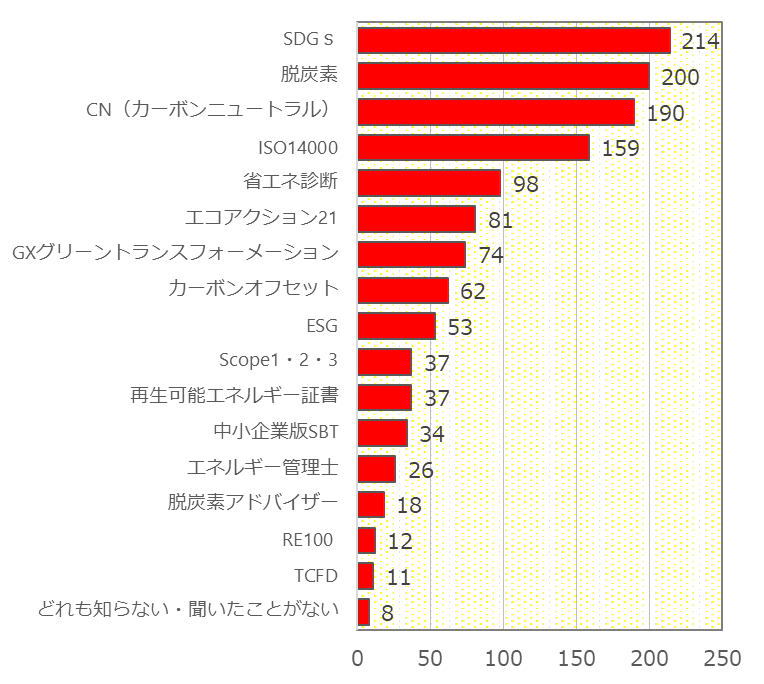

まずは、以下のグラフをご覧ください。

多くの企業において、基本的な用語となるSDGsや脱炭素についての認知度は高い様子がうかがえます。

一方で、具体的な取り組みとなる、省エネ診断や、エコアクション21、SBT認定についての認知度はまだまだ低いという現状がわかります。

このことから、兵庫県下の企業においては、なんとなく脱炭素ということはしってはいるけど、何をやればいいかわからないという状況であるということがわかります。

先ほどの炭素への対応が、企業競争力の源泉となる時代を作りたい経済産業省の意向に鑑みると、先行者利益にあずかれる可能性が高いという状況であるといえます。

具体的な取り組み

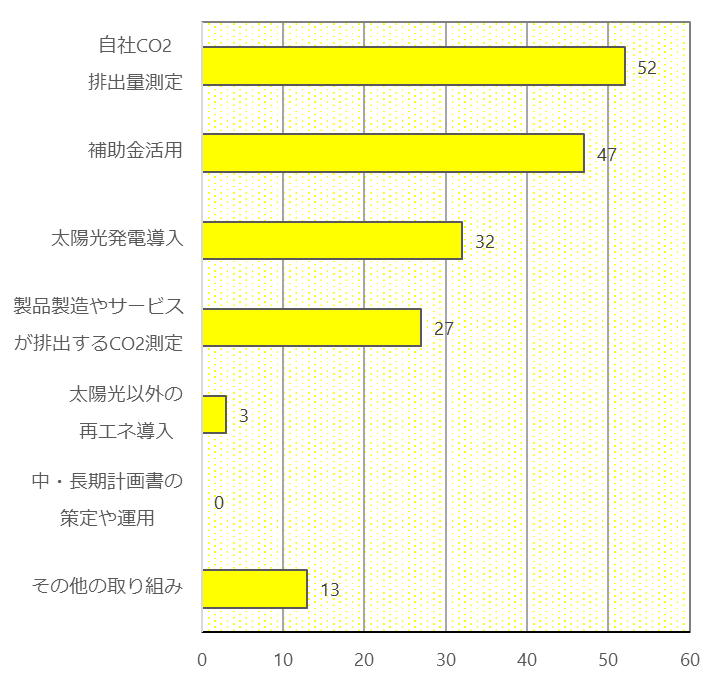

続いて、具体的な取り組みについて、紹介します。以下の表をご覧ください。

一番多くの回答を得た項目は、「自社CO2排出量測定」となりました。

脱炭素化を進めるにあたり、現状の把握が重要になることはいうまでもありませんので、定石通り進めている企業が多数となりました。

続いて、補助金の活用が2番目になっています。特に令和7年度から、国や各自治体で、GXを推進するための補助金が増えていますので、本年度にアンケートを集計したら、この結果は逆転しているかもしれませんね。

脱炭素においては、残念ながら設備投資は大なり小なり必要になります。

先に述べた通り、補助金がとても活発になっていますので、環境対策の製品を導入する際には、自社が適応可能な補助金の有無を調べたらよいと思います。

脱炭素の障害

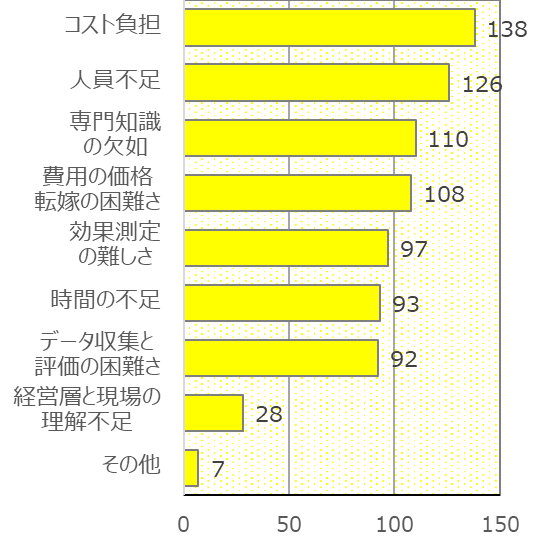

続いて、脱炭素化の推進にあたって、何を障害と感じているか、のアンケート結果です。

先述の通り、脱炭素化においては、設備投資が必要となるケースが多く、そのコスト負担や、価格転嫁の難しさをネックに感じている企業が多いようです。

この背景としては、脱炭素について、「余裕があればやるもの」という認識の企業が多く、経済産業省や環境省がいうように、「競争力の維持のためにやらなくてはいけないもの」という認識の企業が少ないのではないかと推察します。

従来の社会貢献活動やCSR的な広報効果の一環としては、確かに費用対効果に見合わないケースも出てこようかと思います。

(個人的にはそれを目的とした場合には、費用対効果に合うケースはごく僅かな気はします。)

一方で、既に大企業においては、取引先となる中小企業に対しても脱炭素化を推進するよう要請すると明言している企業も多く、「今後の取引を維持するための必要経費」として、脱炭素関連の出費が発生するケースも今後増えてくるでしょう。

その時流になった時には、アンケートの結果も大きく変わっているのではないかと思います。

続いて、人員不足や、専門知識の欠如と並びます。

確かに、脱炭素やGXは比較的新しいテーマとなり、社内外を見渡しても、対応できる人材が多くないことも事実です。

専門家派遣制度などもあるので、そういった企業様はそちらの利用をご検討されてはいかがでしょうか。

(私も専門家として登録しているので、是非 ご用命ください!)

脱炭素化推進による効果

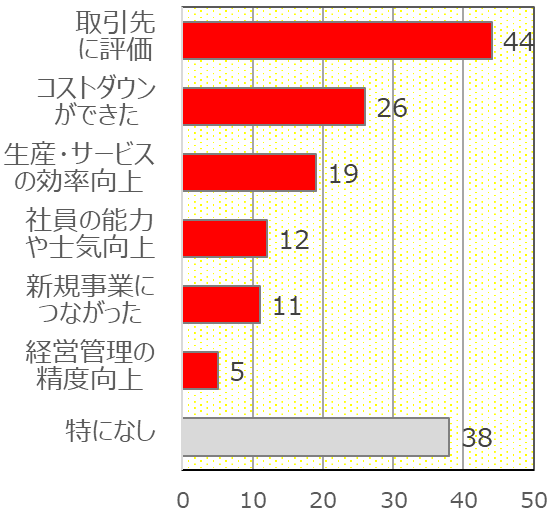

続いて、脱炭素化推進による効果を紹介します。

一位となったのは、取引先に評価された、という項目になります。

やはり、昨年時点で、取引先からの要請を請けて、脱炭素化を推進したのであろう企業が多いことがうかがえます。

続いて、効果として挙がってくるのが、コストダウンができた、という項目になります。

ここで、脱炭素化の障壁として、コスト負担が一位になっていたことを思い出していただきたいです。

確かに、設備投資は、初期費用が掛かるものですが、脱炭素化による省エネ効果として、結果としてはコストダウンができたという企業が多いのでしょう。

このあたりも、まだ実態が各企業に伝わっておらず、イメージが先行している状態を示唆しているのではないかと思っています。

まとめ

本記事では、脱炭素における世界的な情勢及び、兵庫県下の企業の対応状況という、両極端なスケールの話題について、お話させていただきました。

恐らく、世界的な情勢の中で、脱炭素化の動きが鈍化することはないと思われます。

そして、経済産業省がいうように、脱炭素化が企業競争力の源になる世界もいずれ来るのでしょう。

しかし、多くの企業が脱炭素化を達成した後では、それは差別化点にはならず、当然に競争力の源にはなりません。

先行者利益を得るためにも、現時点での脱炭素化をご検討されてはいかがでしょうか?

現時点で対応することが、差別化の源泉になることは、兵庫県下企業へのアンケート結果からも明らかです。

本記事によって、皆様に少しでも気付きがあれば幸いです。

執筆者