はじめに

関西経済に多大な影響を与えた大阪・関西万博が、10月13日に閉幕を迎えました。

来場者数は黒字化ラインとされる約2200万人を上回り、最終的には約2700万人を突破したとも報じられ、まさに大盛況のうちに幕を閉じたといえます。

この数字は、東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせた年間来場者(約2700万人)と同じ規模です。USJ(約1600万人)を上回り、有名な遊園地や動物園、水族館などが年間数百万人規模ですから、どれほど多くの人が関西を訪れたかが実感できます。その経済効果は、建設や観光業に始まり、ホテル、飲食、小売、運輸など、あらゆる業界に波及し、大阪・関西を中心に活気をもたらしました。

しばらくは“祭りの後”のような静けさを感じるかもしれませんが、万博が終わったからといって関西の動きが止まる訳ではありません。次の関西経済の起爆剤となるようなプロジェクトを鉄道の観点から10月14日の「鉄道の日」にちなみ、考えてみたいと思います。

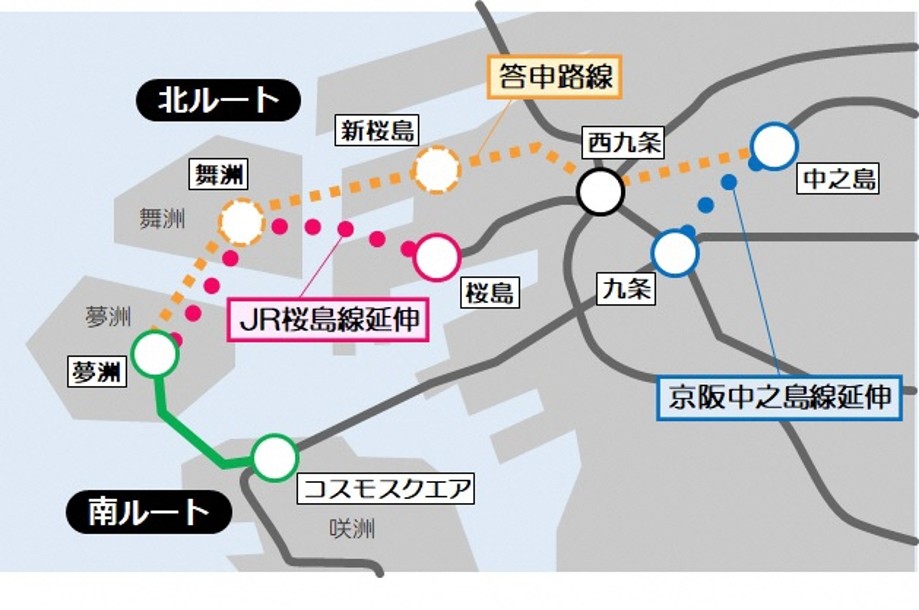

夢洲アクセス鉄道構想

出典:大阪市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/osakatokei/0000658432.html)

まずは万博関連で、万博後の夢洲で準備が進む大阪IR(Integrated Resort)へのアクセス強化の話題です。開業時期は事業の進み具合に左右されますが、2030年前後を念頭に議論されてきました。カジノを含む総合型リゾートには多くの人出が見込まれ、その受け皿として複数の鉄道整備案が検討されています。

その一つ目はJR桜島線(ゆめ咲線)の延伸です。現在、大阪環状線の西九条駅からUSJ方面へ伸びている桜島線を、さらに夢洲まで延ばす構想です。これが実現すると、万博・IRアクセスを想定して既に延伸された大阪メトロ中央線とは“別ルート”で夢洲に行けるようになります。さらに、新大阪方面からの直通運転の余地も生まれ、IRへの行きやすさがぐっと上がるイメージです。課題は、海域を通るため線路構造がトンネルになると想定され、どうしても建設費が嵩むことが挙げられます。メリットは大きい一方で、費用とのバランスがポイントになりそうです。

IRへの鉄道整備案の二つ目は、京阪中之島線の延伸です。JR桜島線延伸と並んで検討されている案で、京阪京橋駅から西に位置する天満橋駅で分岐し、中之島駅が現在終点の路線を、さらに西へ延ばして大阪メトロ中央線の九条駅でつなぐイメージです。これにより、すでに夢洲につながっている中央線の使い勝手を底上げできます。九条は阪神なんば線とも近接しているため、神戸方面へもつながることができます。ただ、「中之島~九条を結んでどれだけ乗客が増えるの?」という採算の見極めは引き続きの論点です。この二つの延伸は“IR需要をどう取り込めるか”が鍵、といえるでしょう。

出典:近畿日本鉄道株式会社プレスリリース(https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/syudennsouti.pdf)

IR関連ではもう一つ、近鉄奈良線と大阪メトロ中央線の相互直通運転の話題があります。今も近鉄けいはんな線と中央線は相互直通していますが、けいはんな線は生駒駅が分岐点で、その先の奈良線(難波~奈良)とは別系統です。もし奈良線まで広げて直通できれば、奈良からの“乗換なしでIRへ”という分かりやすい導線になりますが、車両規格や設備の違いなど高いハードルが残っています。ただIR開業に間に合えば新たな人の流れができそうですね。

なにわ筋線新設計画

出典:関西高速鉄道ホームページ(https://www.kr-railway.co.jp/naniwa/)

次は大阪の都心ど真ん中を貫く新線「なにわ筋線」です。なにわ筋線は、2023年に新設されたJR大阪駅(うめきたエリア)の地下ホームから地下で新線をのばし、JR難波方面と南海の新今宮駅方面へ結ぶ計画とされています。2031年春の開業を目指し、大阪駅や新大阪駅から関西国際空港までの所要時間の短縮が見込まれます。

この新線にはJRと南海が乗り入れる想定のため、両社の関空アクセスが“同じ幹線”で競い合う形になります。どちらが速い・安い・本数が多い、といった比較が話題になりそうですね。南海の特急ラピートが新大阪まで来れば大きな話題になると思いますが、車両の仕様など様々な検討が必要とのことで、現時点では可能性がある、という程度に留めておきます。

さらにこの計画には阪急も関心を示しており、長年取り沙汰されてきた新大阪~十三の「新大阪連絡線」を梅田方面へ延ばし、JR大阪駅地下ホーム周辺と結ぶ構想が語られています。もし実現すれば、新大阪から十三を経由して関空方面への直通といった運行も“理論上は”視野に入ります。そうなると、なにわ筋線にJR・南海・阪急の列車が並ぶという、関西ではかなり珍しい光景が見られるかもしれません。

一方で、十三の地下駅計画や営業中の大阪駅(地下)との接続方法、そして複数社が同じ線路をどう分け合うか(ダイヤ調整・設備仕様・運賃体系など)など、これから詰める論点は山積みです。とはいえ、都心直結で空港アクセスが強くなる“夢のある計画”であることは確か。関係各社が足並みをそろえ、実現に向けて前向きに進むことに期待したいところです。

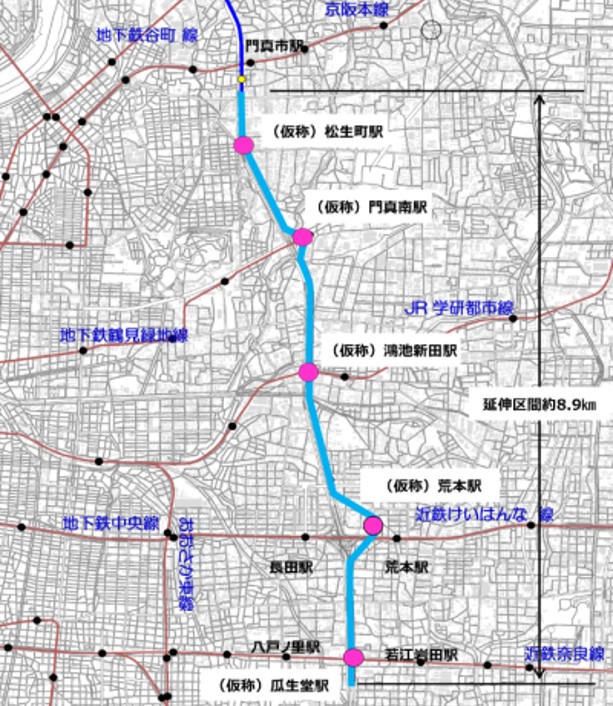

大阪モノレール延伸

出典:大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/o130090/toshikotsu/osakamonorail-enshin/index.html)

続いて、大阪国際空港(伊丹空港)を起点に大阪の東側へ伸びている大阪モノレール延伸の話です。現在の終点・門真市駅から南へ約8.9km延ばし、開業は2033年ごろを見据えています。新設される駅の多くは大阪メトロ・JR・近鉄などの駅に隣接して設けられる計画で、乗り換えがしやすくなるほか、万一の運転見合わせ時には“別ルート”として機能しやすくなります。とくに奈良・京都方面とのネットワークが強まるのは分かりやすいメリットです。また大阪国際空港へのアクセス底上げや万博公園エリアへの観光・レジャーの回遊性も期待されます。

このネットワーク機能により、都市部の交通は“競争と協調”の両立が不可欠です。鉄道各社は運賃やサービスで競合関係でありながら、相互接続や振替輸送などで協力も必要です。同時に市民の足としてインフラ機能の側面もあります。この競争・協調・公共の各要素が絡み合うため、「売上アップ」だけでは外部との関係がうまくいかず、かといって不採算路線を放置すれば、会社の体力はじわじわ削られます。人口減少が進むなか、どの路線をどう繋ぎ、どう維持していくかは、事業者だけでなく国や自治体も関わるテーマだと思います。今回の大阪モノレール延伸も、単に利便性向上により増える収入のみに目を向けるのではなく、測りにくい便益をどう可視化し、適切に評価するかが成功の鍵と言えるでしょう。

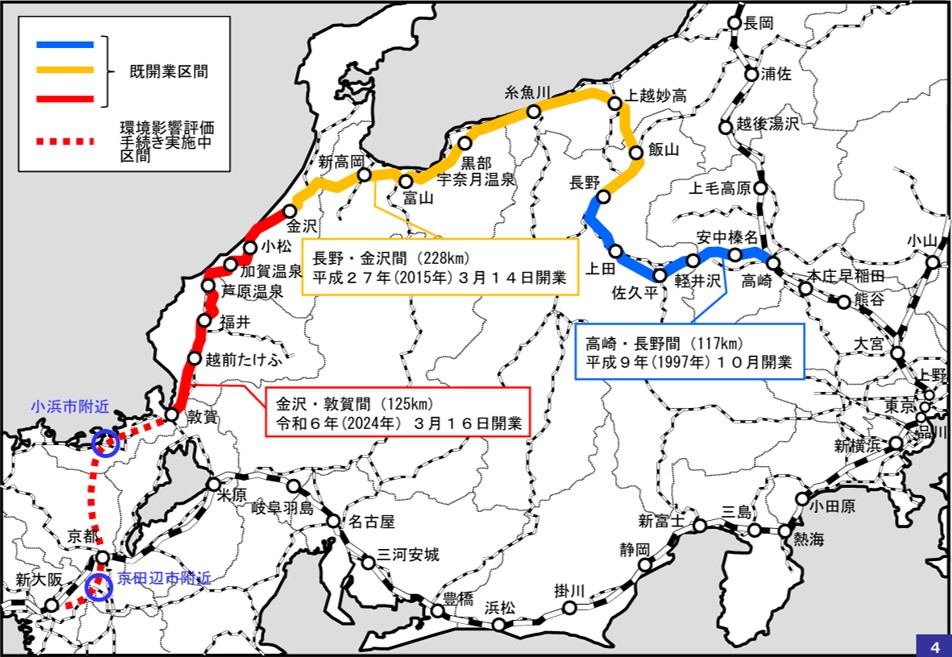

北陸新幹線、リニア中央新幹線

出典:鉄道・運輸機構ホームページ(https://www.jrtt.go.jp/project/turuhannrennrakukaigi08.pdf)

ここからは関西を少し離れて、日本全体の動きに目を向けます。

まず北陸新幹線は東京を起点とし、2015年に金沢まで開業、2024年に敦賀までつながりました。この新幹線は国が法律で定めた「整備新幹線」の一つで、半世紀以上前から新大阪方面まで延ばす方針が示されてきました。敦賀から先は「小浜・京都を通って新大阪へ」というルートが政府・与党の方針として決まりましたが、政治家や自治体首長など様々な立場の方が意見を表明し、先行きが不透明です。着工に向けた手続きである環境アセスメントや、詳しいルート・設備の検討、関係機関との調整などに時間がかかり、当初の見込みより遅れが出ているのが実情です。

出典:JR東海ホームページ(https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/#plan01)

次にリニア中央新幹線は品川を起点とし、当初は名古屋開業を2027年、大阪開業は2045年とされていましたが、静岡県内の工区で水や自然環境への配慮をめぐって協議が長引き、名古屋開業が2034年以降とされています。こちらも経緯は古く、個人的な事で恐縮ですが、約40年前に私が子供の頃からリニアモーターカーは開発されていた記憶があります。また数年前に山梨のリニア実験線に乗らせていただいたときは、今すぐ営業開始して何もおかしくないぐらい完成度が高く感じました。

どちらのプロジェクトも、随分前から構想がありながら、今も道半ばです。ニュースを見聞きするたびに「もう少しスムーズに進められないものか」と感じる方は多いでしょう。それぞれの地域や立場に大切な思いがある一方で、主張のみが強くぶつかり合うと物事は前へ進みにくくなります。「誰が悪い」と言いたいのではなく、北陸新幹線もリニア中央新幹線も、日本にとって必要だという共通認識があるなら、「どうすれば前に進めるか」を一緒に見つけたい—その視点が欠かせないと考えています。それが民主主義の根本的な考え方ではないでしょうか。

最後に

大阪・関西万博の閉幕と鉄道の日をきっかけに関西に関わる鉄道プロジェクトについて考えてみました。まだまだ関西には今後も成長する大きなチャンスが待っていることが分かっていただけたと思います。もちろん、ここで触れたもの以外にも大小さまざまな計画が動いています。そうした大きな流れを追いつつも、日々の現場に寄り添った経営支援を着実に続けていきたいと思います。

今回あらためて感じたのは、「新大阪がとてもアツい」ということ。私が以前、新大阪の会社へ通っていた時のことを思い出すと、まだまだ伸びしろを感じます。IRや関西空港への直結、阪急との接続、さらには北陸新幹線やリニアの駅ができる可能性まで秘めています。それだけの計画を実現するなら何をどこにどう作るの?という疑問が湧いてきます。地上には余地が少ないので、やはり地下活用がカギになるのかもしれません。続報を追いながら、まちの変化を楽しみに見ていきたいですね。