イントロダクション:展示会出展を変革するAIの可能性

近年、中小企業を中心に人手不足が深刻化しています。少子高齢化による労働人口の減少に加え、人材獲得競争の激化により、多くの企業が「やるべきこと」に対して「人が足りない」という状況に直面しています。この課題は展示会出展においても例外ではありません。

展示会出展は、新規顧客獲得や既存顧客との関係強化において極めて重要な機会です。しかし、その準備には膨大な時間とコストを要します。トークスクリプトの作成、アンケート設計、競合分析、販促物の制作――これらすべてを限られた人員で行わなければなりません。さらに会期中は接客に追われ、会期後は大量のフォローアップ業務が待っています。

従来、こうした業務は経験豊富なスタッフの属人的なスキルに依存してきました。そのため、担当者によって成果にばらつきが出る、ノウハウが蓄積されない、新人が即戦力になりにくいといった課題がありました。また、会期後のフォローアップが追いつかず、せっかく獲得した商機を逃してしまうケースも少なくありません。

こうした状況を打破する鍵となるのが、生成AI(人工知能)の活用です。2022年末に登場したChatGPTを筆頭に、誰でも簡単に使える生成AIツールが急速に普及しています。これらのツールは、文章作成、データ分析、アイデア創出など、幅広い業務をサポートしてくれます。

重要なのは、AIを単なる「効率化ツール」として捉えるのではなく、「信頼できるビジネスパートナー」として位置づけることです。展示会の準備段階から会期中の運営、そして会期後のフォローアップまで、AIと対話しながら共に取り組んでいく。このアプローチが、人手不足時代における効率的な展示会運営を実現します。

本記事では、展示会出展の各段階におけるAI活用の可能性を体系的に解説します。会期前・会期中・会期後の3つのフェーズに分けて、AIがどのように展示会出展を変革できるのか、その全体像をお伝えします。

展示会出展におけるAI活用の全体像

2-1.3つのフェーズとAI活用領域

展示会出展は、大きく3つのフェーズに分けることができます。それぞれのフェーズにおいて、AIは異なる形で価値を発揮します。

【会期前】準備の効率化と品質向上

- コンテンツ作成支援(トークスクリプト、アンケート、キャッチコピー)

- 事前調査・分析(競合分析、市場トレンド把握)

- シミュレーション(AIとのロールプレイング練習)

【会期中】運営の最適化とデータ収集

- デジタルツール連携(名刺管理、アンケートのQRコード化)

- リアルタイム情報管理(会話メモの構造化、チーム共有)

【会期後】迅速なフォローと効果測定

- データ分析と優先順位付け(リードスコアリング、セグメント分類)

- コミュニケーション支援(フォローメール作成)

- 成果の可視化(効果測定レポート作成)

この3つのフェーズを通じて一貫したAI活用を行うことで、展示会出展の成果を最大化することができます。

2-2. AI活用の基本思想:対話を通じて答えを導く

AI活用において最も重要なのは、「AIに丸投げするのではなく、対話を繰り返しながら共に答えを導いていく」という姿勢です。

AIは魔法の箱ではありません。「良い答えを出して」と一言伝えただけで、期待通りの成果物が得られるわけではないのです。むしろ、AIとの対話は、人間同士のコミュニケーションに近いものです。

例えば、展示会のトークスクリプトを作成する場合を考えてみましょう。いきなり「トークスクリプトを作って」と指示するのではなく、まず「どんな目的の展示会なのか」「ターゲット顧客は誰なのか」「自社の強みは何か」といった情報をAIに伝えます。そして、AIが出した初稿に対して、「もっと親しみやすい表現にして」「専門用語を減らして」といったフィードバックを重ねていくのです。

このプロセスは、まさに優秀な部下やコンサルタントと一緒に仕事を進めていくのと同じです。指示を出し、成果物を確認し、修正を依頼し、再度確認する。この繰り返しによって、徐々に理想の形に近づいていきます。

また、AIの回答はあくまで「補助」であり、最終的な決定は人間が行うという原則も忘れてはいけません。AIが提案した内容をそのまま使うのではなく、必ず人間の目で確認し、自社の文脈に合わせて調整する必要があります。AIは優れた「たたき台」を短時間で作ってくれますが、そこに自社らしさや温度感を加えるのは人間の役割です。

2-3. AI×人間の最適な役割分担

効果的なAI活用の鍵は、AIと人間の役割を明確に分けることです。

AIが担うべき領域

- 反復的な作業の効率化

- 大量のデータの整理・分類

- 複数パターンの生成と比較

- 初稿・たたき台の作成

- 情報の要約と構造化

人間が担うべき領域

- 戦略の立案と目標設定

- 最終的な判断と意思決定

- 顧客との対話と関係構築

- 自社らしさの表現

- 倫理的・法的観点からのチェック

この役割分担を意識することで、AIに「作業」を任せ、人間は「判断」と「関係構築」に集中できるようになります。これこそが、人手不足時代における理想的な働き方であり、展示会出展の成果を最大化する鍵なのです。

会期前準備におけるAI活用

展示会出展の成否は、会期前の準備段階でほぼ決まると言っても過言ではありません。しかし、この準備段階こそが最も工数がかかり、多くの企業が苦労する部分でもあります。AIを活用することで、この準備段階を劇的に効率化しながら、同時に品質を向上させることができます。

3-1. コミュニケーション設計のAI支援

展示会で最も重要なのは、来場者とのコミュニケーションです。限られた時間の中で、いかに来場者の関心を引き、自社の価値を伝え、次のステップにつなげるか。この一連の流れを設計することが、成功の鍵となります。

展示会における「話す内容」の設計課題

多くの企業が直面するのは、以下のような課題です。

- どんな声掛けをすれば来場者が立ち止まってくれるのか分からない

- 来場者のニーズを引き出す効果的な質問が思いつかない

- 商品・サービスの魅力を短時間で伝える説明文が作れない

- 想定される質問への回答を準備しきれない

- 経験の浅いスタッフに何を話させればいいか悩む

これらの課題に対して、従来は経験豊富なベテランスタッフの知見に頼るしかありませんでした。しかし、そのベテランも多忙で準備時間が取れない、あるいはノウハウが属人化していて共有されていないという問題がありました。

AI活用による解決アプローチ

AIは、こうしたコミュニケーション設計を強力にサポートしてくれます。具体的には、以下のような活用が可能です。

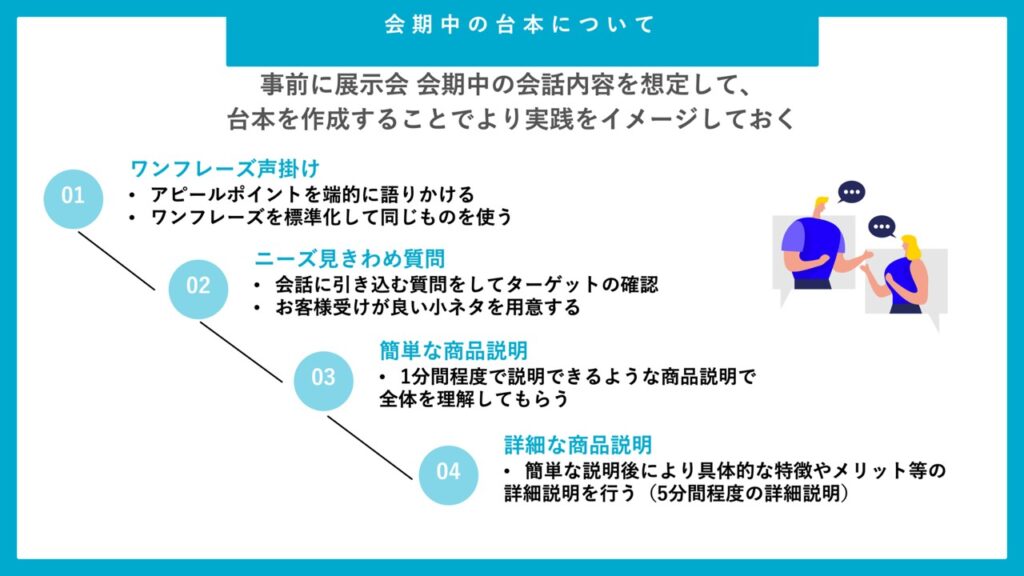

まず、段階的なトークフローの設計支援です。展示会での接客は、通常4つの段階に分けられます。

①最初の声掛け(5秒)

②ニーズを探る質問(30秒)

③簡潔な商品説明(1分)

④詳細な商品説明(5分)です。

AIに自社の情報とターゲット顧客を伝えることで、この4段階すべてのトークスクリプトを生成してもらうことができます。

重要なのは、AIとの対話を通じて内容を洗練させていくことです。最初に生成された文章に対して、「もっと親しみやすい表現にして」「専門用語を減らして一般の人にも分かるように」「競合との違いを強調して」といったフィードバックを重ねることで、徐々に理想の形に近づけていきます。

次に、ターゲット別のメッセージバリエーション作成です。展示会には様々な来場者が訪れます。経営者、購買担当者、技術者、一般消費者。それぞれに響くメッセージは異なります。AIを活用すれば、同じ商品でもターゲット別に最適化されたメッセージを短時間で複数作成できます。

さらに、AIとの対話練習によるシミュレーションも可能です。AIに「展示会に来場したレストランオーナー役」を演じてもらい、実際の接客シミュレーションを行うことができます。AIは様々なパターンの質問や反論を投げかけてくれるため、想定外の状況への対応力も養えます。

AI活用がもたらす価値

このようなAI活用により、次の3つの価値が生まれます。

第一に、経験の浅いスタッフでも一定水準の接客が可能になります。ベテランの知見をAIが補完することで、チーム全体の接客品質が底上げされます。

第二に、短時間で質の高い準備が完了します。従来なら数日かかっていたトークスクリプト作成が、AIとの対話により数分で完成します。

第三に、チーム全体での標準化と共有が実現します。AIが生成したスクリプトをベースにすることで、「人によって言うことが違う」という問題がなくなり、組織としての一貫性が保たれます。

ただし、繰り返しになりますが、AIが生成した内容をそのまま使うのではなく、必ず人間が最終確認と調整を行うことが重要です。自社らしさ、ブランドイメージ、表現の細かなニュアンスは、人間が加えるべき要素です。

3-2. アンケート・情報収集設計のAI支援

展示会で名刺交換をして終わり、では意味がありません。商談につなげるためには、来場者の具体的なニーズや導入可能性を把握する必要があります。そのための重要なツールがアンケートです。

効果的なアンケート設計の課題

しかし、多くの企業がアンケート設計で悩んでいます。

どんな質問をすれば商談につながる情報が得られるのか分からない

質問が多すぎると回答してもらえず、少なすぎると情報不足になる

BANT条件(予算・決裁権・必要性・導入時期)をどう組み込めばいいか分からない

会期後のフォローアップを見据えた設計ができていない

特にBtoB企業にとって、BANT条件の把握は極めて重要です。Budget(予算はあるか)、Authority(決裁権を持っているか)、Needs(本当に必要としているか)、Timeframe(いつ導入する予定か)

これら4つの要素を把握できれば、商談の優先順位を適切に判断できます。

AI活用による解決アプローチ

AIは、効果的なアンケート設計を強力にサポートしてくれます。

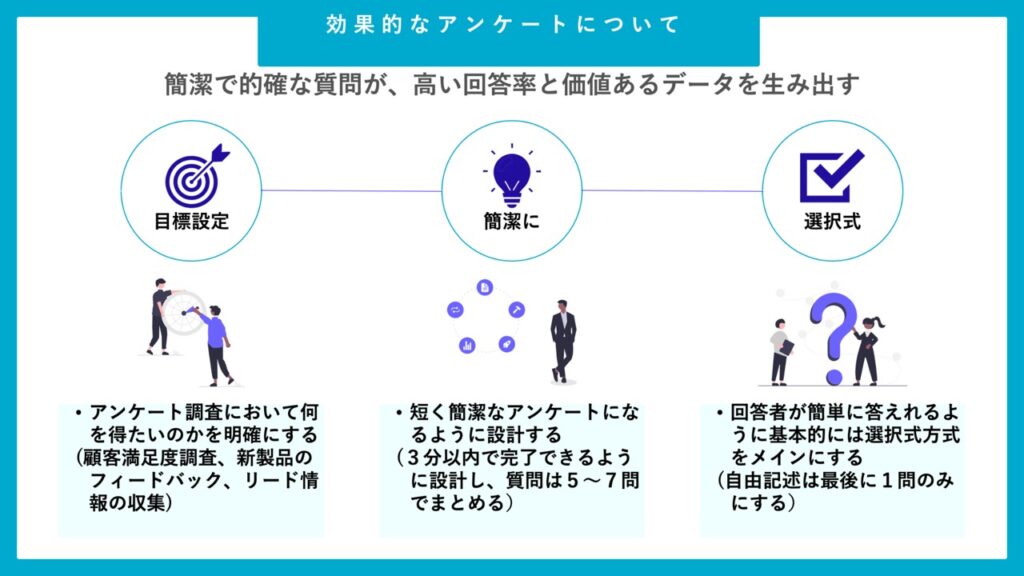

まず、目的に応じたアンケート構成の自動提案です。AIに「商談につながるリード情報を収集したい」「BANT条件を満たす内容にしたい」「回答時間は3分以内に抑えたい」といった条件を伝えることで、最適な質問項目と構成を提案してもらえます。

次に、選択式と自由記述のバランス最適化です。選択式の質問は回答しやすく集計も容易ですが、詳細なニーズは把握しにくい。一方、自由記述は詳細な情報が得られますが、回答ハードルが高く、集計も手間がかかります。AIはこのバランスを考慮した設計を提案してくれます。

さらに、回答データの分析を前提とした設計支援も可能です。会期後にAIでデータ分析を行うことを前提に、分析しやすい質問形式や選択肢の設定を提案してもらえます。

ここでもやはり、AIとの対話が重要です。最初に提案されたアンケートに対して、「この質問だと回答しにくいのでは?」「もっと具体的な選択肢にして」「この質問は不要かも」といったフィードバックを重ねることで、実用的なアンケートが完成します。

AI活用がもたらす価値

アンケート設計のAI活用により、以下の価値が生まれます。

まず、商談確度の高いリード情報の効率的収集が可能になります。適切な質問設計により、本当に商談につながる見込み客を的確に見極められます。

次に、デジタル化による即時データ活用です。AIが設計したアンケートをGoogleフォーム等でQRコード化すれば、回答データが即座にデジタル化され、リアルタイムで確認できます。紙のアンケートを後から手入力する手間が不要になります。

そして、フォローアップの優先順位付けが容易になります。BANT条件を適切に把握できれば、会期後に「誰から優先的にフォローすべきか」が明確になり、限られたリソースを効果的に配分できます。

3-3. 販促物・コンテンツ作成のAI支援

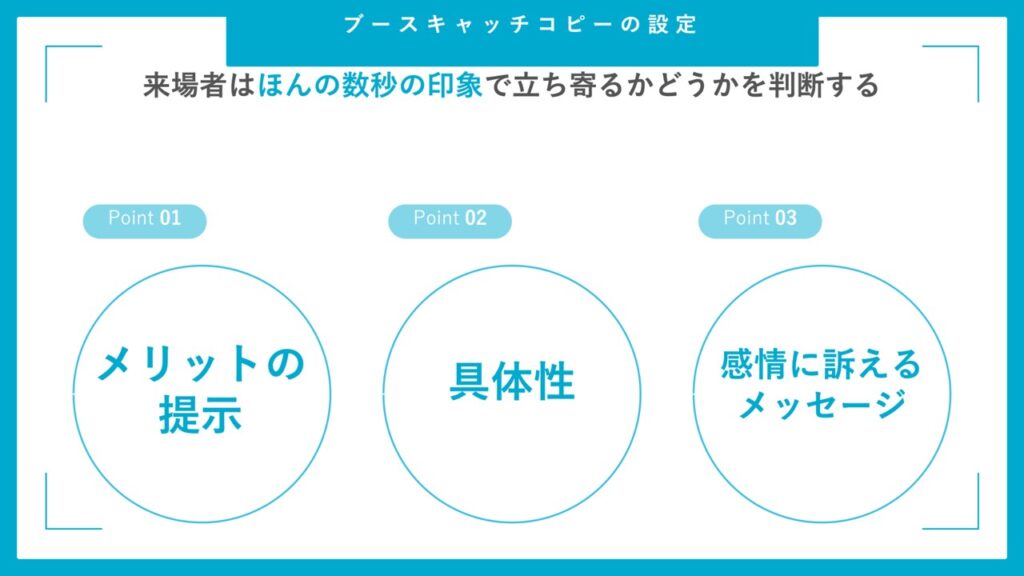

展示会では、視覚的な訴求力も重要です。ブースを飾るPOP、配布するパンフレット。

これらすべてが、来場者の印象を左右します。

クリエイティブ制作における課題

しかし、魅力的なキャッチコピーやメッセージを考えるのは簡単ではありません。

- 目を引くキャッチコピーがなかなか思いつかない

- パンフレットやPOP用の文章を書く時間がない

- 複数案を作って比較検討する余裕がない

- デザイナーに依頼する予算がない

AI活用による解決アプローチ

AIは、こうしたクリエイティブ制作も支援してくれます。

短時間での複数バリエーション生成が可能です。1つのキャッチコピーを考えるのに悩んでいる時間で、AIなら10パターン、20パターンを瞬時に生成できます。その中から最も良いものを選ぶ、あるいは複数を組み合わせるといったアプローチが取れます。

ターゲット別メッセージの最適化も容易です。「経営者向け」「技術者向け」「一般消費者向け」など、ターゲットごとに響くメッセージをAIに生成してもらうことで、効果的な訴求が可能になります。

ただし、ここでも最終的な判断は人間が行います。AIが生成したキャッチコピーが、自社のブランドイメージに合っているか、表現として適切か、法的に問題ないか。こうした観点からのチェックは必須です。

これらの会期前準備におけるAI活用により、従来なら1週間以上かかっていた準備作業が、数日、場合によっては数時間で完了します。しかも、経験の浅いスタッフでも、AIをパートナーとすることで、ベテラン並みの品質を実現できるのです。

今回は展示会出展における3つのフェーズの会期前準備いおけるAI活用についてお話してきました。

次回の私の更新では、会期中及び会期後のフェーズにおけるAI活用についてご紹介いたします。

次回更新をお楽しみにしていただければ幸いです。

執筆者:村上 和希