はじめに

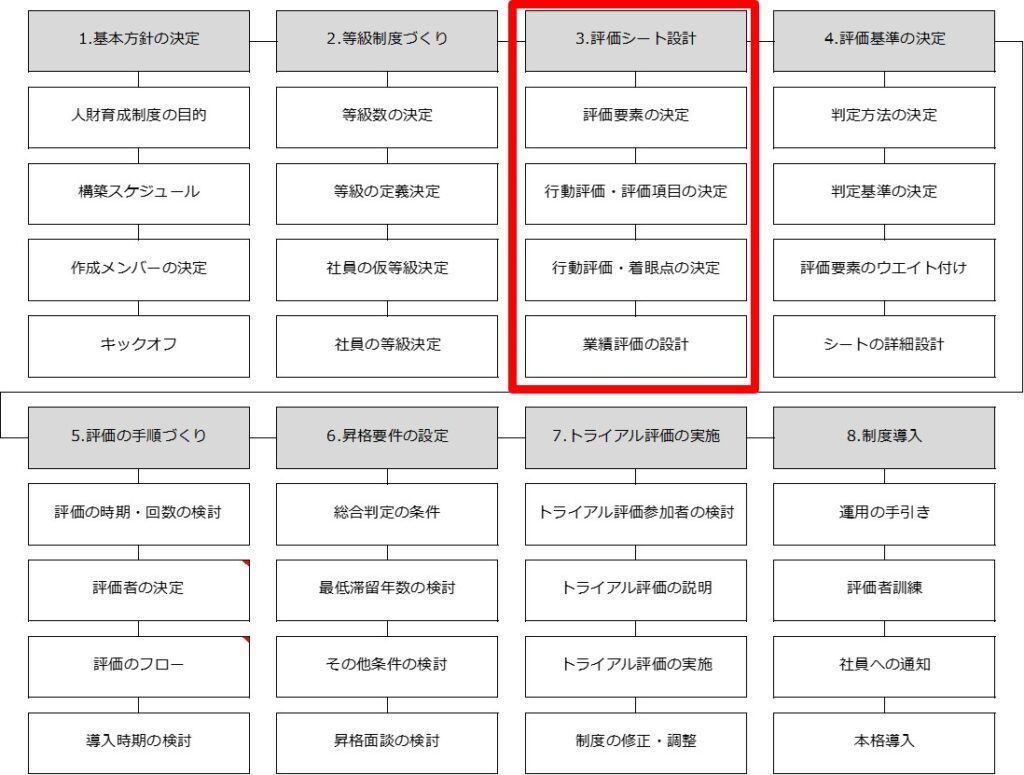

青年部会の副会長をしております岡本です。今回は「評価制度の導入支援」シリーズの第4回として、評価基準の決定について、実務の視点からご紹介します。

これまでの記事では、役割等級制度について、実際の例を見ながら解説してきました。

↓これまでの記事はこちら

今回のテーマは、評価の内容を決めていくため「評価シートの作成」についてお話していきます。

評価要素の決定

評価制度を構築するうえで、最も重要な作業のひとつが 「評価要素の決定」 です。

どのような観点を評価の対象にするのかを定めることで、制度全体の骨格が明確になります。

評価要素は大きく分けて 行動(行動評価) と 能力・結果(業績評価) の2種類から構成されます。

企業の目的や社員に期待する役割に応じて、中身をカスタマイズしながら設計していく必要があります。

行動評価 ― 理想の行動様式を明確にし「過程」を評価する

行動評価とは、社員の行動、思考、取り組み姿勢など、仕事の「過程」を評価することを意味します。

一般的に コンピテンシー評価(Competency) とも呼ばれ、成果を出す人に共通する行動特性を基準とした評価を行います。

行動評価で重視するポイント

- 高い成果を生む人材の行動様式を基準に設定する

- 等級・役職ごとに「あるべき姿」を言語化する

- どの行動を取れば評価につながるのかが明確になる

- 組織として目指す方向性をそろえる効果がある

行動評価の目的は単に点数をつけることではありません。

行動を明文化することで、社員一人ひとりが 「何を大切に働くべきか」を理解し、組織全体の一体感を高めることにあります。

行動がバラバラだと組織の方向性も分散してしまいますが、評価項目に基づいて行動基準を整えることで、現場の判断や取り組み姿勢が揃い、組織力が高まっていきます。

業績評価 ― 成果・達成度・進捗を評価する「結果評価」

業績評価とは、売上・利益などの数値成果だけでなく、目標に対してどれだけ達成できたか、どれだけ進捗したかを評価するものです。

企業によっては数値目標を持ちにくい職種もありますが、その場合は業務改善、納期遵守率、品質向上など、職務に応じて結果指標を設定できます。

業績評価で重視するポイント

- 取り組んだ結果が評価に反映される

- 社員が自ら目標を立てる力を育てる

- 主体性・自律性の向上につながる

- 等級が上がるほど成果責任が重くなる

業績評価の目的は、社員が主体的に目標を設定し、自ら成長していく姿勢を促すことです。目標があるからこそ、人は行動し、成長し、組織に貢献できるようになります。

評価要素の組み合わせ ― 行動評価 × 業績評価でバランスを取る

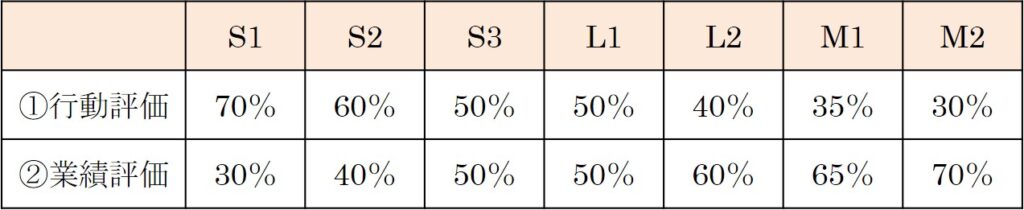

人事評価制度では、行動評価と業績評価をバランスよく組み合わせて総合評価とするのが一般的です。

以下は行動評価と業績評価の関係、等級ごとの評価割合です。

- 下位等級(一般職)

→ 行動評価の比重が高い

→ 基礎行動・職務態度が重要 - 中位等級(リーダー層)

→ 行動と業績のバランス型 - 上位等級(管理職)

→ 業績(成果責任)の比重が高い

また パート社員(P職)、嘱託社員 などについては、業績責任が限定的であることから「行動評価のみ」を採用するケースが多く見られます。

このように、等級・役割に応じて評価要素の配分を変えることで、公平で納得感の高い評価制度になります。

行動 × 結果の2軸評価が「強い組織」をつくる

行動だけを評価すると「頑張っているのに結果が出ない社員」が高評価になる可能性があります。逆に結果だけを評価すると「短期的に成果は出すが、組織を乱す行動を取る社員」が評価されてしまい、組織が疲弊します。

だからこそ、行動(プロセス) × 結果(業績)の2軸で評価する仕組みが欠かせません。

行動評価があることで、社員は「望ましい行動」が明確になり、業績評価があることで、目標に向かって主体的に取り組む姿勢が育ちます。

この両輪が揃うことで、組織は継続的に強くなっていきます。

行動評価・評価項目の決定

評価制度における行動評価は、単に「頑張っているかどうか」を感覚で判断するものではありません。

社員の行動を “項目” と “着眼点” に分けて体系化し、評価者が誰であっても同じ基準で判断できるようにすることが重要です。

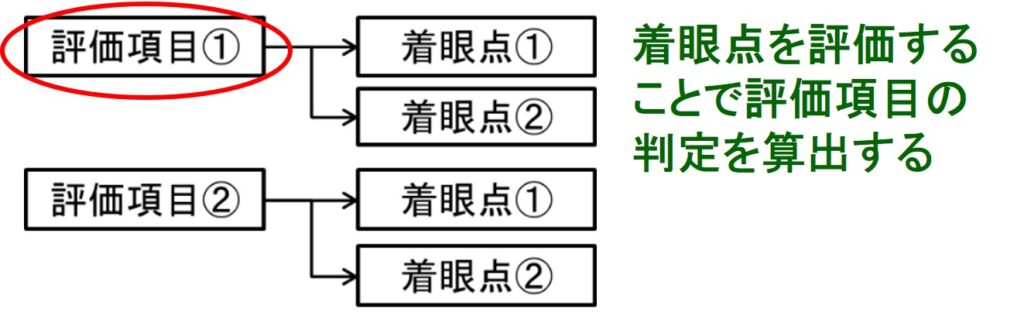

まず、行動評価は次の構造で成り立っています。

行動評価は「項目」と「着眼点」で構成される

行動評価の設計では、まず中心となる 評価項目 を設定します。そして各項目は、具体的に評価すべき行動を示す 着眼点 に分解されます。

構造のイメージは以下の通りです。

評価は着眼点単位で行われ、着眼点の判定結果を集計して 評価項目の得点 が算出される仕組みです。

この仕組みにより、社員は「自分が何をできれば評価が上がるのか」を明確に理解することができます。

行動評価項目を決める目的

行動評価の目的は以下の2点です。

① 理想の行動様式を明文化し、社員に示す

評価項目を定めることで、会社が求める行動、つまり「理想の社員像」を具体的に伝えることができます。

② 目指す方向が明確になり、組織の一体感が高まる

曖昧だった行動基準が共通言語になることで、社員の行動は統一され、組織全体の方向性が揃っていきます。

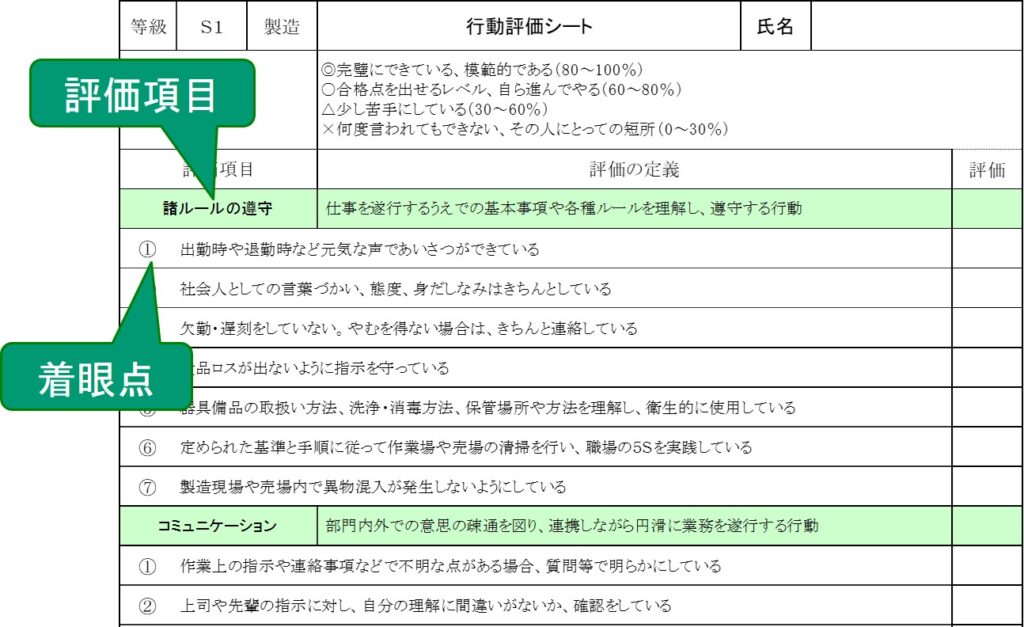

行動評価項目の実例(そのまま使える典型例)

行動評価項目は企業の業種や文化によってカスタマイズされますが、中小企業で最も使われる代表的な項目は以下の通りです。

① 経営理念の体現

〇〇株式会社の経営理念に沿った行動を取る。理念に基づいて判断し、業務に誠実に向き合う姿勢を示す。

② 諸ルールの遵守(あいさつ・規律・基本動作など)

業務を行う上で必要な基本事項や各種ルールを理解し、着実に守る。

遅刻・欠勤・衛生管理・指示の理解など、基本動作の徹底を含む。

③ 仕事への責任感(納期厳守・主体性)

自ら業務を完遂しようとする姿勢や、職務範囲の拡大に向けた努力を評価する

納期を守ること、他者に頼らず責任を持って取り組むことを重視する。

④ コミュニケーション(報連相・チームワークなど)

部門内外で円滑な意思疎通を図り、チームとして成果を出すために連携する行動。

報告・連絡・相談、協力、相手への配慮などが基準となる。

⑤ チャレンジ意欲(改善・率先垂範・挑戦)

現状に満足せず改善に取り組み、意欲的に新しいことへ挑戦する姿勢を評価する。

行動力・実行力が問われる項目。

⑥ 技術指導と育成(L職・M職など上位等級向け)

後輩や部下に対して適切な指導を行い、個々の能力を引き上げる行動。

人材育成は管理職に求められる重要行動のひとつ。

⑦ 目標設定と成果のマネジメント

目標を設定し、戦略的に行動し、結果に責任を持つ行動。

目標管理(MBO)と親和性の高い項目。

⑧ 組織と人のマネジメント(適材適所・コーチングなど)

部門運営、メンバー育成、配置判断など、管理職以上に求められる行動。

⑨ コストマネジメント

会社の損益を理解した行動を取り、コストを適切に管理しながら利益を生み出す能力。

中間管理職以上の重要項目。

これらの項目をまとめて一つのシートに落とし込みます。シートはA4サイズにすることが多いですが、要望によってはA3にして、評価基準や備考欄など、もう少し書き込みができるように設計する場合もあります。

等級に応じて評価項目を変える(階層別評価の原則)

行動評価は、どの等級の社員にも同じ項目を使うわけではありません。等級ごとに役割が違うため、評価すべき内容も変わります。

一般職(S職)

- 個人業務の遂行

- 基本行動、規律、コミュニケーション

- 指示通りに業務を行う責任が中心

監督職(L職)

- 現場リーダーとしての取りまとめ

- チームワーク、後輩育成、改善活動

- 現場全体の成果に責任を持つ

管理職(M職)

- 部門運営、目標設定、戦略立案

- 組織マネジメント、人材育成、利益管理

- 会社業績に強く関与する役割

パート・嘱託社員

- 行動評価のみで判定

- 業績責任を負わせない

- 貢献があれば行動評価で加点する

→ これは同一労働・同一賃金の説明根拠にもなる重要ポイント

等級ごとの評価要素について、一覧表にしたものが下の図です。スライドにある星(★)は「どれだけ重要視するか」を示すものです。

上位等級に行くほどチームや会社全体の内容になってきます。

- S職では「諸ルール」「コミュニケーション」など基礎行動が重要

- L職では「仕事への責任感」「チャレンジ意欲」「連携」が強化

- M職では「マネジメント」「コスト管理」「目標管理」が中心

等級が上がるにつれて責任範囲が広がるため、評価の重点も段階的に変化していきます。

これにより、社員は何を求められるのかが明確になり、成長意欲が高まるという効果が生まれます。

行動評価・着眼点の決定

行動評価を構築するうえで欠かせないのが、着眼点(行動観点)の設定 です。

評価項目が「大項目」であるのに対し、着眼点は“実際の行動に落とし込んだ具体的基準”

を示すものです。この着眼点の質によって、評価制度の使いやすさ・公平性・運用のしやすさが大きく変わります。

着眼点の決定 ― なぜ重要なのか?

まず理解すべきは、「評価項目だけでは具体的行動が伝わらない」ということです。

例えば「コミュニケーション」という評価項目があっても、社員からすれば「何をすれば高評価になるのか」は曖昧です。

そこで必要になるのが 着眼点 です。

着眼点が重要な理由

- 評価項目を具体的な行動にまで落とし込める

- 判断基準が明確になるため、評価のバラツキが減る

- 社員の行動目標としても活用できる

- 評価の納得感が極めて高まる

行動評価を正しく機能させるには、着眼点をどれほど具体的に設計できるか が鍵となります。

具体的に落とし込む ― 現場で使える言葉にする

着眼点は、抽象的な表現では効果を発揮しません。できるだけ 「仕事で実際に見える行動」 に言語化することが必要です。

着眼点設計のポイント

- 1項目につき 3〜5個が適量

- 職種や業務内容に応じて調整してよい

- 数が多すぎると評価が複雑になり、運用が止まる

- まずは“たたき台”を作り、議論を重ねながら育てていく

最初から完璧な着眼点は作れません。しかし、たたき台でも「現場の行動に落とし込む」という方針を徹底すると、制度の浸透が圧倒的にスムーズになります。

着眼点の実例 ― 等級ごとに難易度を上げる

着眼点は全員同じである必要はありません。むしろ 等級によって役割が違う以上、着眼点も変えるべき です。

等級別の基本方針

- S職(一般職)

→ 個人業務が中心。基本行動・基本動作を重視 - L職(監督職・リーダー)

→ グループ業務の調整や後輩育成が入る - M職(管理職)

→ 部門・会社全体への影響力を持つ行動内容に変化

等級が上がるほど難易度は高くなり、求められる視点も 個人 → チーム → 組織 へと拡大します。

着眼点内容の違い(コミュニケーションの例)

同じ「コミュニケーション」という項目でも、等級によって着眼点は異なります。

● S職(一般職)

- 作業上の指示や連絡事項で不明点がある場合、質問して明らかにしている

(=最低限の意思疎通ができている状態)

● L職(監督職)

- 指示内容や作業上の疑問点を正確に把握し、チームと共有できている

(=自分だけでなく、チーム全体の情報整理ができる)

● M職(管理職)

- 後輩の報告内容を踏まえ、自分で対応するか、上司に伝えるか判断している

(=チームを越えた広い視点で状況判断できる)

このように、着眼点が等級に応じて進化することで、社員がステップアップするための明確な基準 が生まれます

着眼点は“期待行動”を言語化したもの

着眼点の設定は、評価制度の中で最も重要な工程です。なぜなら、着眼点はそのまま 「会社が社員に期待する行動のモデル」 となるからです。

会社が大切にしたい価値観、行動、判断基準は、評価項目ではなく 着眼点で最も強く表れます。

たとえば以下のような価値観を落とし込みます。

- 安全を最優先する姿勢

- ルールや基本動作の徹底

- 主体性や行動力

- チームで成果を作る姿勢

- 後輩育成への責任

- 組織視点での判断

- 利益貢献への意識

これらは日常業務の中で「見える」行動です。よって、評価にも反映しやすく、社員にも伝わりやすいものとなります。

業績評価の設計

行動評価が「どのように取り組んだか」を評価するものだとすれば、業績評価は 「何を達成したか(結果)」を評価する仕組み です。

しかし、単に結果だけを見るのではなく、目標の難易度・取り組みの質・成果へのプロセス も重要な評価要素となります。ここでは、業績評価を設計する際のポイントを整理していきます。

業績評価とは何か?

業績評価とは、

・目標の達成度

・取り組んだ結果

・業務への貢献

を総合的に判断する評価方法です。

多くの企業では「結果」に重きを置きがちですが、実際には結果に至るまでの 努力・工夫・取り組みのプロセス を含めて評価することで、より正しい人材評価が可能になります。

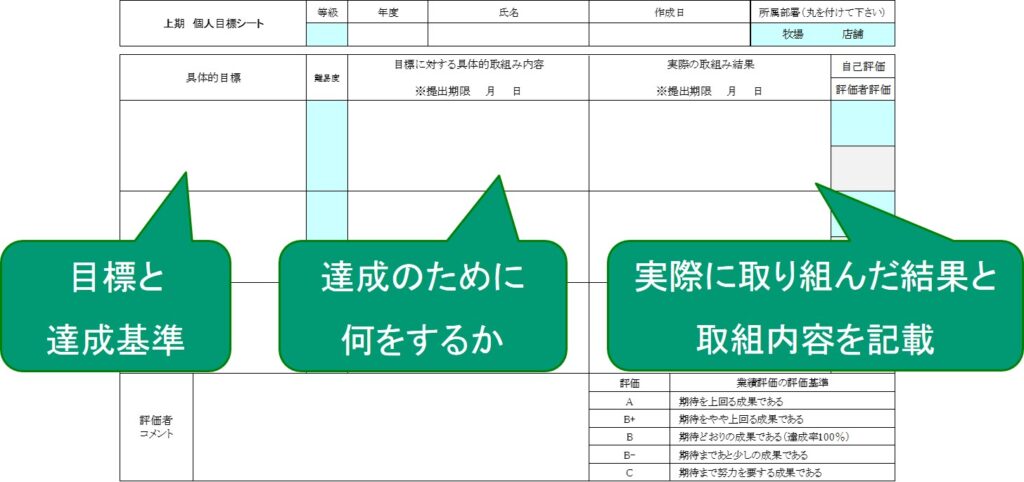

そのために、業績評価シートでは

・目標と達成基準

・達成のために何をするのか(行動計画)

・実際に取り組んだ内容と結果

を記入する欄を設け、評価者がプロセスと結果の両方を判断できるようにします。

目標設定が業績評価の中心になる

業績評価の質は 目標設定の質 で決まります。特に一般職では、目標を立てること自体に慣れていないケースも多いため、直属の上司がしっかりサポートしながら設定していくことが大切です。

● 一般職以下の目標設定ポイント

・達成基準を必ず明確にする

→ 最良は「数値基準」

→ 難しい場合は「状態基準」(例:ミスゼロ、指示なしで業務完遂など)

・目標設定事例を共有し、イメージしやすくする

・面談を通じて目標の妥当性を調整する

・チャレンジ目標に貢献できる内容を設定する

無理な目標を掲げる必要はありませんが、「努力すれば達成できるレベル」かつ「本人の成長につながる内容」であることが理想です。

等級ごとの業績目標の考え方

業績目標は、等級によって役割が異なるため、求める内容も変わります。

● 管理職(M職)

チャレンジ目標の達成度が個人評価に大きく反映される

部門戦略や会社全体における成果責任が強い

● 監督職(L職)

管理職の目標達成を支援し、 その達成に貢献する個人目標を設定する

チーム成果や部下育成が評価対象に入る

● 一般職(S職)

チャレンジ目標に貢献できる目標を設定する

新しい知識・技術の習得、売場改善、作業効率の向上などが中心

● パート職(P職)・嘱託社員

基本的には業績評価は行わない

ただし、明確な成果や改善があれば“行動評価”で加点する

(同一労働・同一賃金の説明根拠としても重要)

難易度による加点制度を採用する

業績評価を公平にするために

目標難易度によって加点する仕組み を取り入れることが効果的です。

▼ 基本ルール

難易度「難」:評点を1段階上げる(加点)

難易度「並」:加点なし(標準)

難易度「易」:目標が簡単すぎるため再設定

難易度は 目標設定時の面談で判定し、年度途中で変更しないことが原則です。

この仕組みを導入することで、「難しい目標に挑戦するほど評価が高くなる」という前向きな行動を引き出すことができます。

業績目標と遂行目標の例

店舗や営業部門では、以下のような業績目標が一般的です。

【業績目標 × 遂行目標の例】

業績評価シートの構造

業績評価シートは、次の3要素を整理できるように作られています。

● ① 目標と達成基準

何を達成するか?成果の基準は?

(数値・状態のどちらでもよい)

● ② 達成のために何をするか(アクション)

取り組み内容、期限、担当、方法などを具体化する

● ③ 実際に取り組んだ結果

達成度、進捗、気づき、次の改善点などを記入

結果欄には、

・達成率

・実施内容

・成果につながる取り組み

・振り返り・考察

を記載できるようにし、

結果とプロセスの両面で評価できる仕組みを整えます。

最後に

今回は、評価シートの作成にあたり、評価項目・着眼点・業績評価をどのように設計していくかを詳しく紹介しました。

評価基準が明確になることで、社員が自分の役割や期待される行動を理解しやすくなり、評価の納得感も高まります。

行動と業績の両面から評価する仕組みは、組織の一体感を生み、社員一人ひとりの成長を後押しする強力な土台となります。

評価制度はつくって終わりではなく、運用しながら少しずつ磨き上げていくことで、より組織に根づいた仕組みへと進化していきます。

次回は、評価制度の肝となる 「評価基準」 について触れていきます。

どんな基準で評価するのかがはっきりすると、評価も育成も一気に進めやすくなります。

よりわかりやすい制度へと進化させるヒントをお届けしますので、どうぞお楽しみに。

執筆者