はじめに

青年部会の副会長をしております岡本です。前回に続いて評価制度の実務について解説したいと思います。

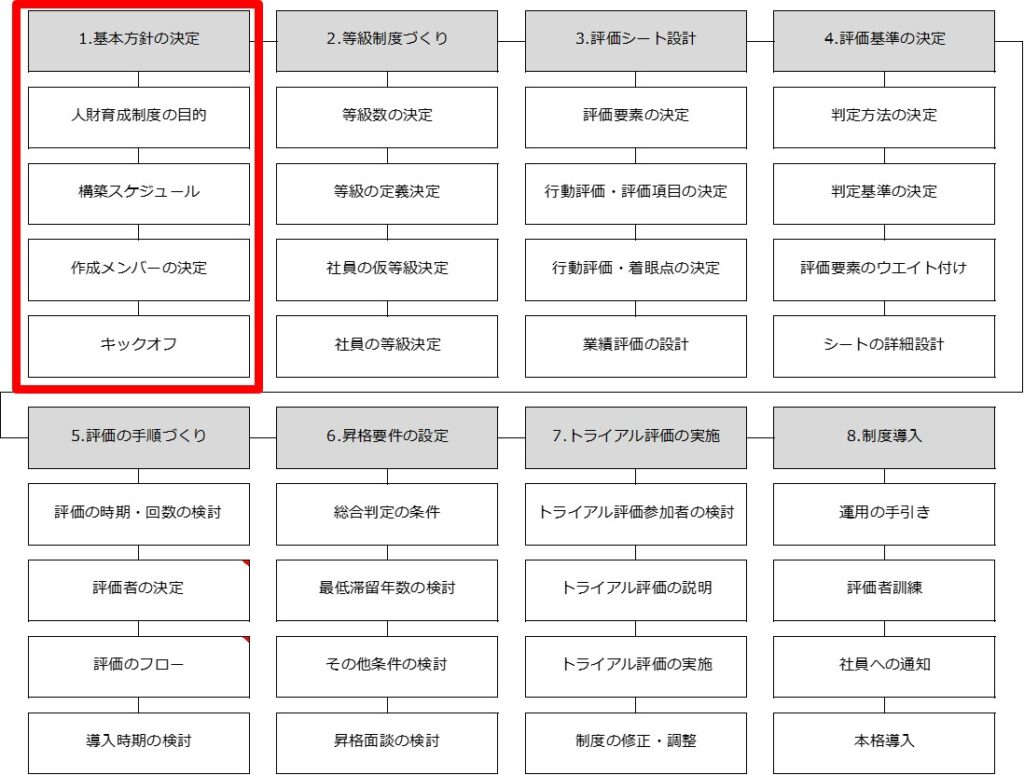

前回の記事では、評価制度がなぜ企業にとって重要であり、どのような課題が起こりやすいのかについて簡単に整理しました。また、制度構築までの全体像を示しました。

↓前回の記事はこちらからどうぞ

評価制度の導入支援、こんな順番でやっています – 兵庫県中小企業診断士協会青年部会

今回は評価制度の構築をどのように進めるべきか、具体的な話で展開していきます。

制度づくりの出発点は「目的」の共有から

評価制度の構築を成功させるために、最初に確認すべきなのが「何のために制度を作るのか」を先方とすり合わせを助成金ありきで制度設計を考えていたのでします。これは制度構築の仕事をする前段階として、ヒアリングでお聞きすることが多いのですが、制度構築をスタートさせた後でも、たびたび振り返りながら、当初の目的を外さないように心がけています。

目的をすり合わせることを大事にしているのは、制度を構築することが目的となってしまうと、構築のプロセスにおいても十分な議論ができないことがあります。

実際に過去に支援したことがある会社さんで、目的を明確にしなかったことで、中途半端に終わってしまったことがあります。

当時「人事評価改善等助成金」という助成制度がありました(2022年度末で終了)。「人事評価制度」と「賃金制度(昇給制度)」を整備し、実際に昇給を実施した中小企業に対して支給される助成金です。

制度整備助成:50万円で、賃上げの目標達成をすると助成(昇給実施後):80万円、合計最大:130万円(※中小企業の場合)でした。

助成金を前提に制度設計を考えていたので、要望通りにひとまず進めましたが、制度構築の議論をしても、担当者もあまりやる気がなく、ほとんどこちらが主導で進む形でした。そのように進めていると、費用の請求についてトラブルになりました。

早く導入したいという要望をかなえるため、十分にすり合わせができなかったことが要因です。

本当に制度が必要なのか、なぜ導入する必要があるのかを、もっと議論して前に進めるべきであったと反省しています。今思えば、この会社さんは真の意味で評価制度が必要な段階ではなかったと思います。このようなケースは私にとって反省すべきもので、今でも心に残っています。

評価制度の目的設定 ~4つの視点~

評価制度の目的については会社さんによって異なりますが、具体的な目的としては、以下のような観点が挙げられます。

1. 人材育成の促進

評価制度によってどのようなスキルを身に着ける必要があるのか、社員としての理想の行動などを明らかにする。会社の理想と社員さんの努力の方向をすり合わせることで人材育成につなげます。

2. 経営理念の浸透

会社が大事にしている考え方や価値観を明文化して、社員さんに浸透させます。評価制度に落とし込むことで、経営理念に触れる機会を増やして、共通言語にします。

3. 適正な評価と報酬の実現

努力している人が適正に評価され、処遇に反映できるようにします。そのために適正な評価を明確にしていきます。成果を出している社員さんの意欲を下げることがないようにします。

4. 組織力の強化

経営理念の浸透や適正なフィードバックを行うことで、社員さんの方向性を同じ方向へ導きます。経営資源の分散を防ぐことで、組織力を高めて成果が出る体制にします。

集約するとこのような目的が多いのですが、会社さんによって使っている言葉が異なりますので、微妙にニュアンスが異なります。私はそれをとても大事にしています。なるべくその会社が使っている言葉や社内の共通言語で表現すると、受け入れられやすく、理解されやすくなりますので、意識して目的を構築しています。

近年は経営理念を浸透させたい要望のある経営者が多くなった気がします。私の周りにいる経営者は経営理念を大事にされている方が多く、社員を巻き込んで経営戦略として取り組んでいます。そういった話を構築の中で聞くことで、私自身も参考になり、自分の中に取り入れていることも多いです。

制度構築のスケジュールは「1年計画」が基本

目的が定まったら、次に検討すべきは「制度構築のスケジュール」です。

一般的には、構想から導入までに「約1年程度」を見込むのが現実的です。早ければ半年で形にはなりますが、短期間で作成すると、熟考できていないので、ありきたりな内容になってしまう可能性があります。働く方にとって非常に重要な内容ですので、ある程度時間をかけて作成したほうが良いです。社員さんにも「この制度はみんなのために時間をかけて構築しました」ということを見せたほうがよいです。経験上ですが実際に内容が見えてくると、いろんなこだわりが出始めるため、時間がかかるケースが多いです。

制度構築は、「考える→作る→試す→直す→導入する」というサイクルの繰り返しです。スケジュールを組んでいても、そのとおりに進むことの方が少ないです。そのため途中で計画の変更が生じることも想定して、柔軟にスケジュールを修正しながら進めていくことが重要です。場合によっては打ち合わせとは別で時間を取り、今後の進め方について目線を合わせることもあります。制度を構築する経営者さんは先が見えなかったり、どのような制度になるかが分からなかったりすると不安になります。そのため、都度目線を合わせて、不安な思いをさせずに、着実に時間をかけて進めていくほうが、結果として時間の短縮にもなります。

キーパーソンの巻き込みが制度成功のカギ

評価制度は経営者だけで作るものではありません。制度の設計段階から、できる限り「現場の声」を取り入れることが成功のポイントになります。

具体的には、以下のようなメンバーを巻き込むことが望まれます。

経営層(役員)

あらためて制度の説明をするよりも参加してもらっていたほうが、トラブルなく受け入れてもらえます。コミットしていただけるほうが制度の説得力が増します。

幹部社員や管理職

今後の期待する人材をうまく巻き込むことで、制度構築に協力的な人材を増やすことができます。また、現場の実情を反映させることもできるので、評価内容と実務のギャップを埋めることができます。

総務・人事部門

必要な資料のやり取りや、打ち合わせのスケジュール調整などは担当者レベルでするほうが良いです。その都度経営者の時間を奪ってしまうのは、申し訳ないという思いもあります。

経営者や一部の人だけで作成してしまうと、コミットしてくれる人が少なくなり、制度に反発する人が多くなりがちです。ただし実務的には制度構築の一から参加すると意見がまとまりにくいので、ある程度形が見えてきた段階で参加してもらっています。そのほうが意見が出やすく、結果として制度に協力的な人を増やすことができます。

そのために評価項目や具体的な着眼点ができてきたら、評価者になる方を集めて、説明会をさせていただきます。そこですぐに意見は出なくても、一緒に作成する時間を設けることで、徐々に意見が出始めたり、信頼関係を構築することができます。

キックオフで「会社の意思」を伝える

目的とおおよそのスケジュールが固まってきたら、社員さんへのアナウンスをします。

制度構築の初期段階では、従業員へのアナウンス(=キックオフ)も重要なステップです。まだ詳細は決まっていなくても、「これから制度を整備していきます」と正式に伝えることで、会社としての本気度が伝わります。

ここで伝えるべきポイントは次の3つです:

1. なぜ制度を導入するのか(背景・目的)

2. 評価にあまりフォーカスさせない

3. 今後のスケジュールと関わり方(従業員への期待)

情報共有の場面では、細かい仕組みよりも、「この制度は、皆さんの努力を正しく認め、成長の後押しをするためのものです」という姿勢を丁寧に伝えることが大切です。

また、制度構築に向けて協力を依頼することも大事です。今までの経験ですが、どんなに良い制度や仕組みを導入しようとしていても、社員の皆さんにとっては多かれ少なかれストレスを感じます。ですので、経営者から丁寧な説明と協力依頼をして、不安を少なくすることが求められます。

アナウンスについては必ず経営者自らの口で説明してもらっています。細かい制度の内容については担当者や私からでもできますが、本気度のある制度構築をするためには、経営者からのキックオフは絶対に外せません。

キックオフは評価制度だけでなく、改善活動やあらゆる新しい仕組み等を導入するときに必要です。キックオフは、担当責任者や外部のコンサルタントでは果たせない、トップだからこそ担える役割です。何を話すべきなのかは事前に打ち合わせをしていますが、誰がそのことを話すのかは非常に重要です。

おわりに

評価制度の構築は、単なる人事施策ではありません。組織の文化を変え、個人の成長と組織の成果をつなぐ「経営のインフラ」と言っても過言ではありません。

次回は、実際の評価制度の設計フェーズ(等級・評価項目・評価基準の設計など)について、さらに踏み込んでお話ししていきます。

執筆者