はじめに

青年部会の副会長をしております岡本です。今回は「評価制度の導入支援」シリーズの第3回として、等級制度づくりについて、実務の視点からご紹介します。

これまでの記事では、評価制度導入の全体像や制度設計の目的、スケジュールの立て方などを解説してきました。

↓前回の記事はこちら

評価制度の導入支援、こんな順番でやっています Vol.2 ~制度設計~

評価制度の導入支援、こんな順番でやっています Vol.1 ~制度の全体像~

今回のテーマは、制度設計の根幹ともいえる「等級制度」の構築です。

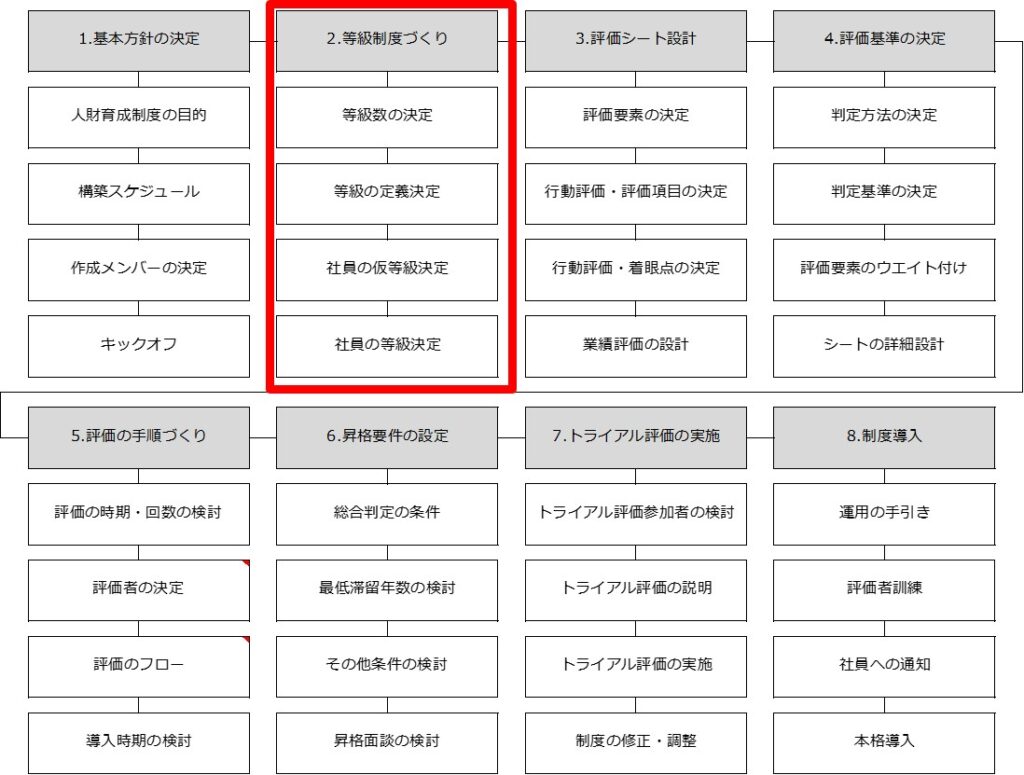

等級制度づくりの流れ

等級数の決定

まずは、自社にとって必要な「等級の数」を決めるところからスタートします。

等級とは、社員の役割や責任に応じた「ランク」のことです。一般社員やパート社員も含め、誰がどのような責任を担っているかを明確にし、それに応じた処遇へとつなげていきます。

すでに等級制度を導入している会社であれば、まずは既存の等級が現状に合っているかどうかを、担当者や経営者と一緒に丁寧に確認していきます。

私が支援する際も、無理に等級数を増やしたり制度を変えたりすることはありません。評価制度は単に人をランク付けするための仕組みではなく、「会社の目指す方向性」と「社員の努力の方向性」を一致させることが最大の目的です。

そのため、今の制度が社員の成長や組織の方向性と合致しているのであれば、大きく変更する必要はありません。

ただし、等級ごとの役割や期待される行動が曖昧なままになっていないかは、一度立ち止まって見直すことをおすすめしています。

この「役割の明確化」こそが、等級制度の持つ本質的な価値を高めるポイントだからです。

法令順守の観点からも重要

「同一労働・同一賃金」の原則を踏まえることも重要です。

仕事内容が異なれば、当然ながら責任の範囲や求められる能力も異なり、それに応じて処遇にも差が生じます。

この違いを適切に説明するためにも、等級制度を設けて役割を明確にしておくことは非常に有効です。

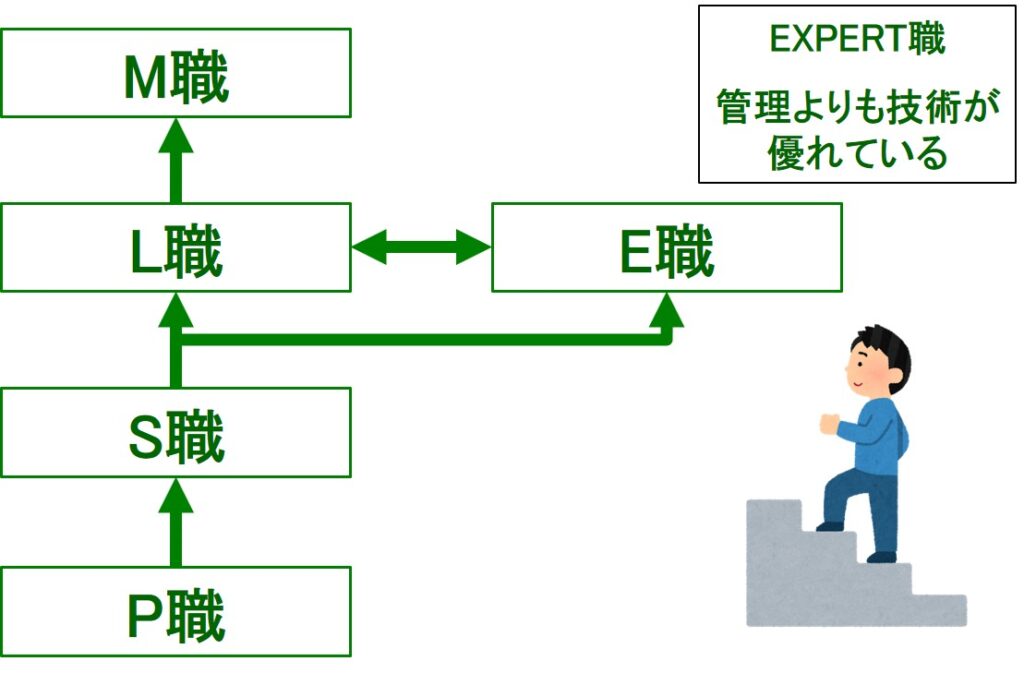

専門職の導入も選択肢に

管理職だけでなく、専門職(E職)を設けることも有効な選択肢です。

中小企業では、どうしても役職ポストが限られているため、能力があっても昇進のチャンスが得られないケースが少なくありません。

そうした場合に、一般職のまま長く留まっていると、本人のモチベーションが低下し、離職のリスクにつながることもあります。

そこで、専門職という別のキャリアルートを設けることで、昇進の行き詰まりを解消し、組織に貢献し続ける人材に成長機会を提供することができます。

こうした制度設計は、社員のキャリアに希望を持たせ、定着率の向上にもつながります。

主な等級と役割

一般的に設定される等級と、そこで期待される役割は以下の通りです。

| 区分 | 役割 |

| P職(パート) | 指示をもとに確実な業務遂行、対人関係の維持 |

| S職(一般社員) | 品質維持と生産性向上への貢献、後輩支援 |

| E職(専門職) | 高度な専門知識・技術を活かした業務遂行 |

| L職(監督職) | 部門目標の達成、部下への指導・育成、人事制度への関与 |

| M職(管理職) | 部門統括、業務改革、昇進昇格・配置への関与 |

これらの区分は、さらに細分化されます。

たとえば、S職(一般社員)であれば、「新人」「中堅」「ベテラン」の3段階で等級を分けるケースが多く見られます。

L職やM職については、役職との兼ね合いで等級数を調整する必要があります。

E職については、設定しない選択肢もある一方、昇進が詰まりがちな現場では非常に有効なキャリアパスになります。

よくある等級構成の例

- パート:3段階(初級・中級・上級)

- 社員:7段階(S1〜S3、L1〜L2、M1〜M2)

- 専門職:任意(E1〜E3 など)

このような構成をとることで、役割・責任の違いを明確化しながら、将来的なキャリアパスを描きやすくなります。

このような構成をとることで、役割・責任の違いを明確化しながら、将来的なキャリアパスを描きやすくなります。

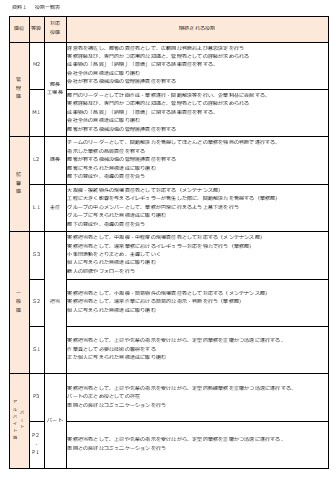

役割一覧表の作成

等級ごとに、どのような役割があるのか、あるいは今後どのような役割を期待していくのかをまとめていきます。これを文書化したものが「役割一覧表」です。

また、「どのようにキャリアアップできるのか」を視覚的に示すことで、社員の納得感や意欲にもつながります。

※下の役割一覧表は実際に作成したものなので、内容はぼかしています。

改めてヒアリングを行うと、現場では曖昧になっている点や、等級制度と実際の運用との間にギャップが生じていることがよくあります。

このような場合は、理想とする組織の状態をイメージしながら等級の設定を行っていくことが重要です。

そして、見つかったギャップを埋めるためには、今後作成する評価シートや役割基準書にその内容を反映させ、社員にしっかりと共有していく必要があります。

等級制度を形だけのものにせず、実態に合わせて運用していくためには、こうした丁寧な見直しと情報共有が欠かせません。

キャリアアップを明確にする

また、「どのようにキャリアアップできるのか」を視覚的に示すことで、社員の納得感や意欲にもつながります。

たとえば以下のような構成を想定できます:

- パート社員は、希望すれば社員登用の可能性がある

- L職に昇格できない社員には、専門職(E職)の道が開かれている

- L職の空きが出た際には、E職からL職へのキャリアチェンジも可能

図表で表すと以下のような感じになります。

社員の仮等級決定

等級の定義が固まったら、次は社員一人ひとりに仮等級を割り当てるフェーズに進みます。

この段階では、「役割一覧表」を活用し、社員の現在の職務内容やこれまでの実績に照らして仮の等級を設定します。

役割一覧表は、いわゆる職務記述書(ジョブディスクリプション)と同様のものであり、それぞれの等級に求められる役割や責任が記されています。

ただし、この時点では「どの等級が適正なのか」を見極めるのは容易ではなく、手探りの状態で進めることが多いのが実情です。

そのため、あくまで仮決定であることを経営者や担当者に丁寧に伝えた上で、後に見直す前提で柔軟に設定しておくことがポイントです。

仮等級の妥当性を確認するためには、模擬評価(トライアル評価)を実施し、実際の評価を通じてフィードバックを得る方法が効果的です。

ただし、これは評価シートが完成してから実施することになるため、時期としては制度設計の後半になります。

社員への等級通知と説明

最終的には、模擬評価(トライアル評価)の結果を踏まえた上で、正式な等級を確定させます。

そしてその後は、社員一人ひとりに対して、丁寧な通知と説明を行うことが非常に重要です。

通知のタイミングとしては、制度の運用がスタートする直前に説明会を実施し、その場で制度の全体像や等級の位置づけを説明します。

その後、個別の通知書や給与明細などを通じて、等級や役割の決定内容を正式に伝える流れが理想的です。

通知方法としては:

- 給与明細への記載

- 面談や説明会での直接伝達

- 役割基準書の配布・添付

などが考えられます。

導入時の説明では、「この制度は皆さんの成長を支援するためのものである」ことを繰り返し伝える姿勢が大切です。

等級制度は制度全体の“土台”

等級制度は、単なる人事分類の仕組みではありません。

むしろ、「人材育成」「評価」「報酬」「キャリア形成」など、あらゆる人事制度の基盤(土台)となります。

ここが曖昧なままだと、評価や処遇の根拠が説明できなくなり、制度全体の信頼性が損なわれてしまいます。

私自身も、等級制度の設計には一番時間をかけています。

場合によっては、一度構築した内容を修正することもあります。この辺りは実際にもっと中身が具体的にならないと意見が出ないことが多いので、柔軟に対応しています。

会社ごとの文化・言葉遣い・キャリア観に合わせ、納得感と機能性の両立を追求することが、成功の鍵だと考えています。

おわりに

次回は、評価項目・評価基準の設計について取り上げる予定です。

評価制度は、一つひとつの要素が連動して初めて効果を発揮する「組織のインフラ」です。

引き続き、実務的かつ現場感のある視点からご紹介してまいります。

ご質問やご意見がありましたら、お気軽にコメントやお問い合わせください。

執筆者