介護業界の現状

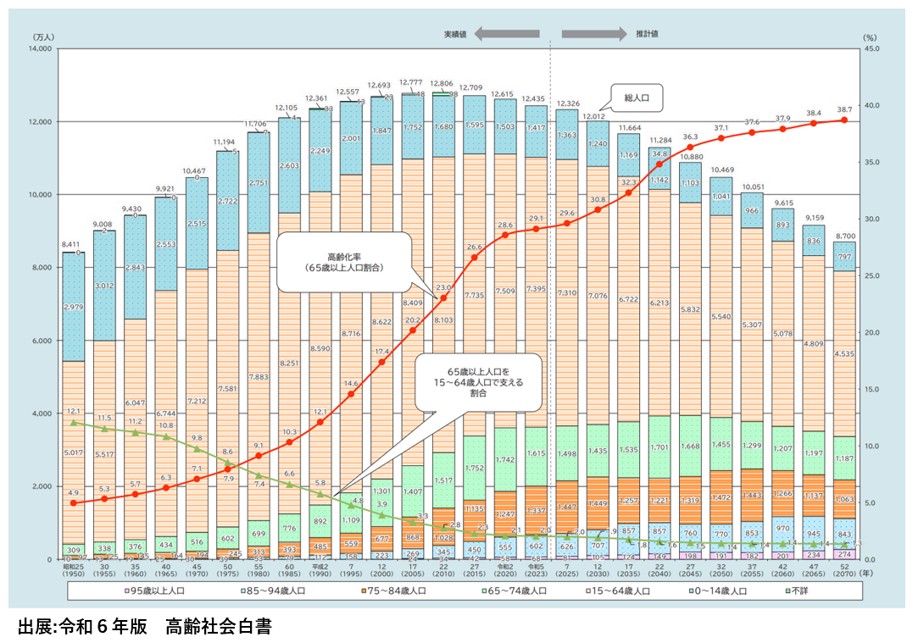

日本の介護市場は現在約10兆円規模にまで成長しており、今後も高齢化の進展とともに市場規模は拡大を続けると予測されています。特に団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護給付費は約15兆円規模まで膨らむ見通しです。2023年時点での高齢化率は29.1%であり、2043年には65歳以上人口がピークに達します。さらに2070年には約2.6人に1人が65歳以上となる社会が到来すると見込まれています。要介護認定者数も制度開始時の2000年から約2.8倍に増加し、2024年度には約717万人に達すると予測されています。

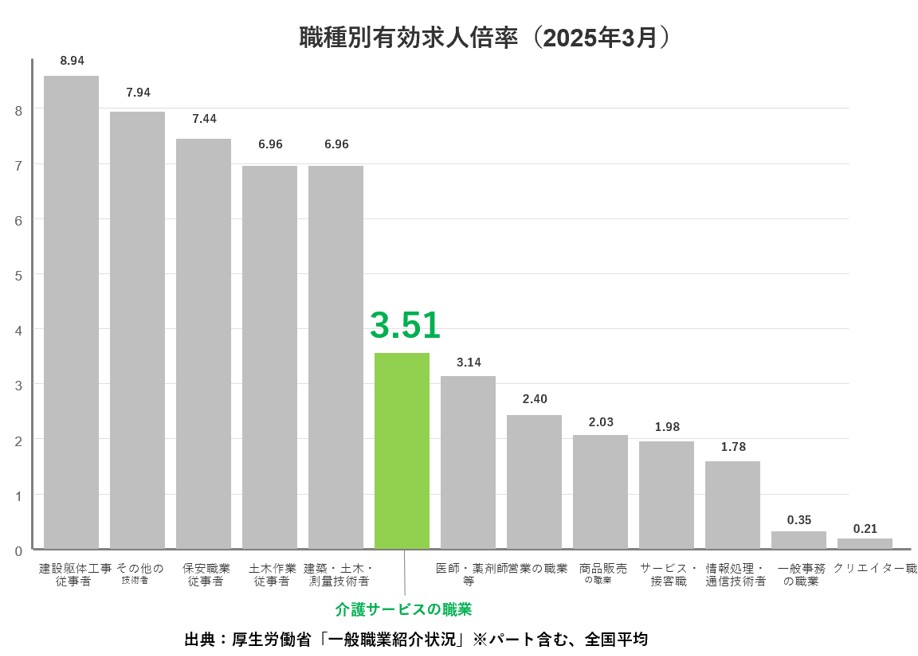

こうした急速な需要の増加に対し、介護職員の確保は大きな課題です。2025年度には約243万人の介護職員が必要とされる一方、供給見込みは約215万人程度にとどまり、約37万人の不足が生じるとされています。この深刻な需給ギャップは、介護業界全体の成長を制約する大きな要因です。また、サービスの多様化や利用者ニーズの変化に応えるための柔軟な体制整備も求められています。

構造的課題

介護業界が直面する構造的な課題は以下の4つに整理できます。

1.需給ギャップの拡大 – 高齢者人口の急増に対し、生産年齢人口が減少しており、慢性的な人材不足が顕著です。採用競争が激化する中で、地方や小規模事業者ほど人材確保が難しくなっています。

2.介護職員の離職要因 – 低賃金や過重労働、キャリアパスの不透明さなどが離職率を高める原因となっており、人材定着の難しさが課題です。

3.制度依存による経営制約 – 介護報酬単価が国により定められており、価格戦略の自由度が極めて低い市場です。制度の枠組みを理解し、その中で収益性を高める工夫が不可欠です。

4.特定事業所集中減算の存在 – 居宅介護支援事業において、特定の事業所にサービスを集中させると報酬が減算される制度があり、事業戦略や垂直統合の際には注意が必要です。

これらの課題は複雑に絡み合っており、単純な施策では解決できません。特に、人材不足は採用と定着の両面で対応策が必要であり、働きやすい職場環境やキャリア形成支援、処遇改善が重要です。

収益モデルと経営管理指標

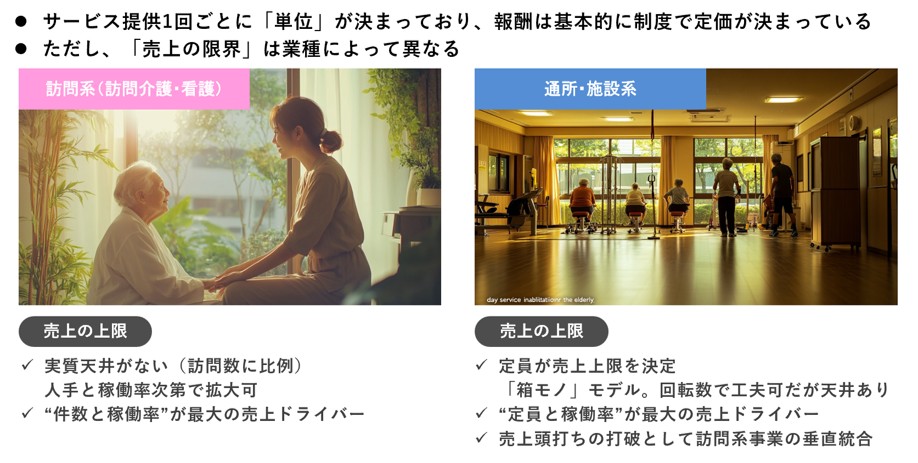

介護事業の収益モデルは、「訪問系サービス」と「通所・施設系サービス」で大きく異なります。訪問系では訪問件数に応じて売上が増加し、稼働率や稼働時間の最適化が収益向上の鍵となります。一方、通所・施設系は定員が売上上限を決定し、回転率や加算の取得による効率化が求められます。

売上増加策としては訪問介護系では、客数とそれに対する供給量の確保。通所・施設系においては定員と稼働率の調整が主な改善手段となります。

ただし、通所系の定員は1クール、つまり時間あたりの受け入れ定員であるため、1日あたりのクール数を増やすことで供給量の天井を突破し、売上増加の新たな道を拓くことが可能です。この場合、施設としての固定資産があるので地域ブランディングが非常にしやすいメリットがあります。つまり、施設事業単体では固定費型の収益構造で宿泊業的なP/L構造ですが、訪問系を組み合わせることにより施設系単体では制約条件だったものが機会にもなりえます。

経営管理においては、稼働率、スタッフ1人当たりの付加価値額、労働分配率、加算取得率など、複数の指標を可視化し、改善につなげることが重要です。特に、人件費を変動費として捉え、稼働に応じて管理することで、適正な処遇改善と利益確保を両立する経営判断が可能となります。

近年では、データに基づく戦略的意思決定の重要性が高まっており、KPI管理や原価計算の精緻化、評価制度の導入などが有効な手段となります。加えて、ICTの活用による業務効率化や生産性向上も不可欠なテーマです。

介護保険制度の要点

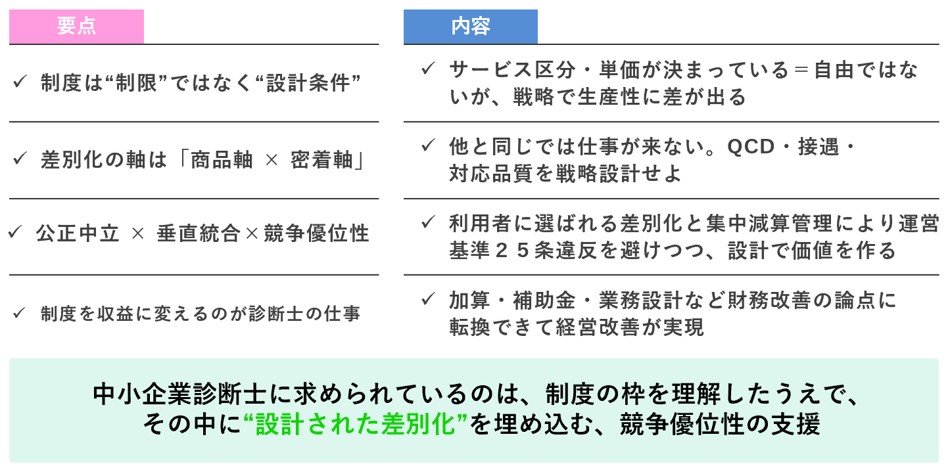

2000年に施行された介護保険制度は、加齢に伴う心身の変化によって要介護状態となった人々に必要な介護・医療サービスを提供することを目的としています。サービス提供1回ごとに単位が定められ、報酬単価は国によって決められるため、自由競争が起きにくい特殊な市場です。

中小企業診断士が支援する際には、制度を単なる制約と捉えるのではなく、「設計条件」として理解することが求められます。各種加算や補助金制度の活用、BCP策定、コンプライアンス遵守の徹底、スタッフ教育など、多面的なアプローチによる経営支援が可能です。

また、介護業界は事業承継の課題も深刻であり、経営者やスタッフの高齢化が進む中で、M&Aや事業譲渡を通じた事業継続の支援も重要なテーマとなっています。

・中小企業診断士が押さえるべきポイント

介護業界に関わる中小企業診断士は、以下のような観点で支援を行うことが期待されます。

1.制度理解と戦略設計 – 制度を理解し、報酬や加算の要件を踏まえて、収益性を高める経営戦略を提案することが重要です。

2.商品軸と密着軸による差別化 – 価格競争ができない市場だからこそ、サービスの質や利用者との関係性、体験価値の向上といった面で差別化を図る必要があります。

3.経営指標の可視化と財務改善 – 稼働率や付加価値額、労働分配率などの数値管理を通じて、持続可能な経営モデルを構築します。

4.事業承継・M&A支援 – 後継者不足が進む中、地域に根差した診断士による信頼性の高い承継支援は、利用者や地域社会にとって大きな価値を持ちます。

さらに、業務効率化や人材育成、組織運営の改善など、診断士の知見が活かせる領域は広く存在します。制度の枠内であっても、経営の工夫次第で事業の成長や収益改善は十分に可能です。

<スライド5>

最後に

介護業界は「需要があるのに供給が追い付かない市場」であり、かつ「価格が固定された制度依存型市場」です。このような環境下では、中小企業診断士が果たせる役割は非常に大きく、制度を理解した上で、経営改善、人材戦略、財務管理、事業承継支援など幅広い分野での関与が期待されます。

診断士が現場の経営者とともに課題を整理し、制度を活用した差別化や収益向上の仕組みを設計することで、事業者は持続的な成長を実現できます。結果として、地域社会に不可欠な介護サービスの維持と発展につながり、利用者の尊厳や生活の質を守ることにも寄与します。

今後、介護業界における中小企業診断士の存在感はますます高まるでしょう。制度の制約を理解しながらも、その中で最大限の価値を創出する支援を行うことで、地域包括ケアの維持と発展に貢献することが求められています。

(執筆:村上和希)