2025年7月、OpenAIが新たにリリースした「ChatGPTエージェント」。名前だけ聞くと、なんだか未来的で、何でもやってくれそうな印象を受けますよね。しかし実際のところ、どれほど使えるのか?どんな場面で活用できるのか?私自身が試してみた結果を交えつつ、その実力をお伝えします。

「ChatGPTエージェント」とは?

もともとChatGPTには、「ChatGPT Operator」という機能が搭載されていました。これは複数のタスクで構成された一連の作業を、ユーザーに代わって実行する機能で、2024年(日本語対応は2025年2月)にリリースされたものです。

また、同じく2025年2月に「Deep Reasrch」という機能も搭載されました。これは、ユーザーが要望する「知りたいこと」に対して、複数のwebサイトを入念に調べ上げて調査結果をまとめるという高度な情報収集機能です。

その2つの機能を統合したものとして、2025年7月にリリースされたのが「ChatGPTエージェント」です。サーバー内に仮装のデスクトップを設定し、ユーザーが指示した複雑な作業を実行してくれます。

例えば、Webサイトを検索して、情報を整理し、それをもとにプレゼンの原稿を作成して、そのプレゼン用のスライドを作成する・・・といった、人間がやっても数十分〜数時間かかるような一連の「仕事」を、人間の代わりにやってくれるのです。

現状では、かなり作業時間はかかりますが、一度指示すれば後は放っておいても着々と作業を進めてくれる上、仮想デスクトップなので、webブラウザのタブを複数開くことで、いくつもの作業を同時進行で進めてくれることができるのです。

実験1:プレゼン資料の自動作成に挑戦

果たして、その実力はどうなのか?実際にChatGPTエージェントに作業指示を出してみました。

最初に試したのは「プレゼン資料の作成」。次のプロンプトを指示しました。

「2025年4月に実施されたChatGPTエージェントについて、5つ以上のサイトを参照し、4章構成でパワーポイントを作成してください。」

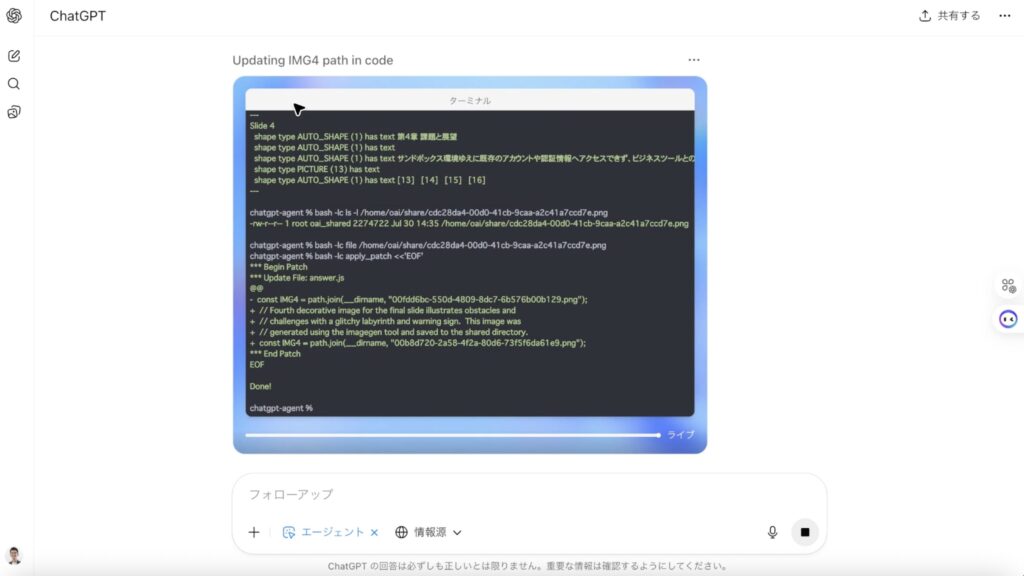

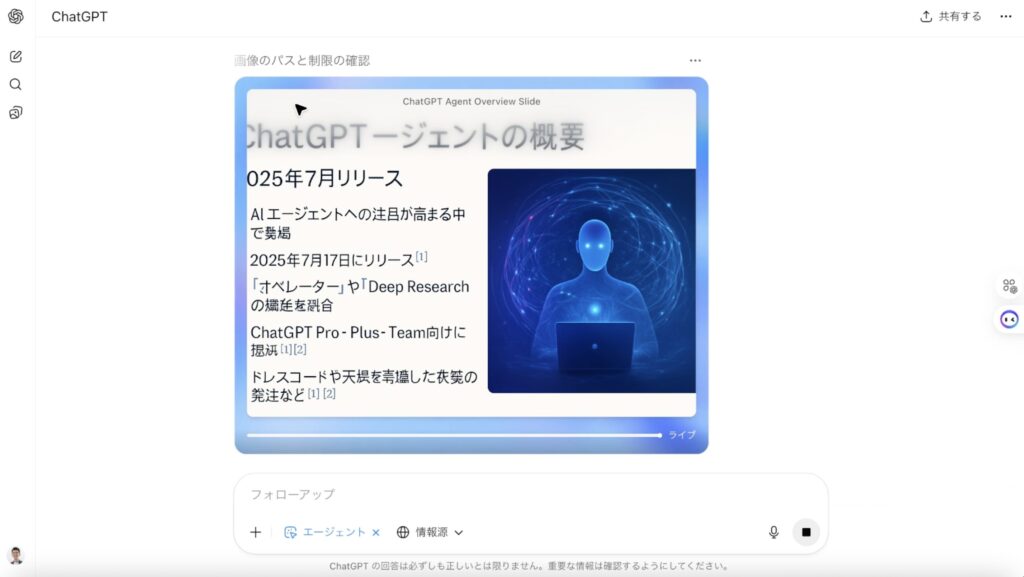

実行してみると、仮想デスクトップ上でWeb検索を始め、画像を生成し、Pythonでスライドを生成・・・といった形で、指示されたタスクを実現するための手順を自律的に考え、必要な作業を1つひとつ進めていきます。

とはいえ、作業は非常に遅い。最終的にスライドが完成するまでにかかった時間は23分でした。正直なところ「自分でやった方が早い」とは感じますが、エージェントに任せておいて、その間に別の作業ができることを考えれば、まさに「二馬力を得た」とも言えます。

仕上がりはというと・・・構成はきちんと章立てされており、レイアウトを組み、内容に応じた画像を自動生成して追加しているので、「最低限の仕事」はしっかり果たしてくれていると言えます。しかし、表現もデザインもまだまだ荒削り。実際に仕事で使えるレベルに達しているかと言われれば微妙です。

しかし、まだリリースされたばかり。いわば「レベル1」の状態なわけです。これから品質が良くなる一方ですので、いつの日か、自分で作るスライドよりもカッコ良くて中身も充実したものになることを期待するばかりです。

実験2:5,000件以上のアンケート自由記述を自動分類

続いての実験は、テキストデータの集計作業です。

従業員満足度調査で収集した自由記述回答について、回答データを複数のカテゴリに分類し、そのデータ数を数えた上で、代表的な意見を取りまとめるという、かなり手のかかる作業です。しかも、そのデータ数はなんと5,000件以上。人間の手で行ったら、2〜3日はかかるような膨大な作業です。

回答データが保存されたExcelファイルをアップロードして、以下のような具体的な指示をプロンプトに入力します。

添付のファイルは、ある企業における従業員満足度調査の自由記述設問に対する回答データです。

#作業指示

以下の処理を行ってください。

(1)回答データを分析し、コメントの内容を複数のカテゴリに分類してください。

(2)1行目のC列以降に、(1)で作成したカテゴリラベルを入力してください。

##データの構造

A列 社員番号

B列 回答データ

C列以降 カテゴリラベルを入力

(3)個々のデータについて、カテゴリラベルのいずれに該当するかを判断し、該当するカテゴリの列に「1」を入力してください。なお、1つのセルの中に、複数のカテゴリに該当する記述があれば、該当するすべての列に「1」を入力してください。また、「なし」「ありません」など、要望がないことを示すコメントはすべて「特になし」に分類してください。

(4)カテゴリごとの該当データ数を集計してください。 1つの回答で複数のカテゴリに該当するものもあるので、カテゴリ集計の合計数がデータ数を越えても構いません

(5)カテゴリごとに、代表的な意見を5つずつ挙げてください。ただし、コメントは原文のままではなく、統計的に処理し、カテゴリに該当するコメントの全体像をできる限り示すようにしてください。

(6)長い文章など、強烈な感情を垣間見れるコメントを、原文のままで抜き出してください。

具体的な指示を出したことが功を奏したのか、実際に指示通りにカテゴリ分類をしてくれました。しかし、データ量が多すぎるためか、きちんと分類してくれたのは最初の1,000件程度。残りの4,000件はかなりデタラメに分類されていたり、内容が記述されているのに「特になし」に分類されていたりと、精度はかなり低かったです。

もっと少ないデータ数であれば、もっと精度が高くなった可能性はありますが、いずれにせよこちらも「今後に期待」という結果になりました。

エージェントの課題と展望

実際に使ってみた結果としては、「まだまだ仕事に使えるレベルにはない」というのが率直な感想です。

こちらの要望をかなり具体的に、明確にプロンプトに記述すれば、ある程度は期待に沿ってやってくれることは確かです。とはいえ、作業が複雑になったり、取り扱うデータ量が多くなったりすると、精度はかなり低いです。処理時間もかなり長いのが実情です。

また、利用回数にも制限があります。有料サービス「ChatGPT Plus」に加入している場合でも、月30回までの利用に限られており、あまり頻繁に使えるものでもありません。仮想デスクトップ上でAIが数十分にわたって動き続けるので、使用する電力量も膨大になります。当然と言えば当然です。現時点では、用途を絞って「ここぞ」という時の利用に留めておくのが良いでしょう。

そして、個人情報や機密情報の取り扱いは要注意です。くれぐれも、webサービスのログインIDやクレジットカードの番号などを入力するのは現時点では絶対に避けてください。ChatGPTの運営者であるOpenAI社のサム・アルトマン氏自身も「ChatGPTエージェントは危険」と言っているほどだそうです。

現状では、「一部の新しいもの好き」の人たちが試しに使っているというのが実際のところだと思います。しかし、前述の通りChatGPTエージェントはまだ登場したばかりの「レベル1」の状態です。思い返してみれば、最初に登場したChatGPT3.5が「しょぼい」と言われていたのが、まだわずか2年前の話です。そこから1年でChatGPT4、そしてChatGPT4oが登場して、瞬く間に高性能になっていきました。

ChatGPTエージェントも1年後、2年後には劇的な進化を遂げているだろうことが、大いに期待できます。

おまけ

作業を代わりにやってくれるAIエージェントサービスの中では、界隈で評価が高いのが「Manus(マヌス)」というサービスです。中国のスタートアップ企業が開発したAIモデルで、文書作成や編集などの自然言語処理はもちろん、プログラミング、メディア生成、情報収集などをかなり高い精度で実行します。

開発元が中国であることから、いわゆる「チャイナリスク」の懸念はありますが、多くのAI系の情報発信者がManusを取り上げており、いま注目を集めています。

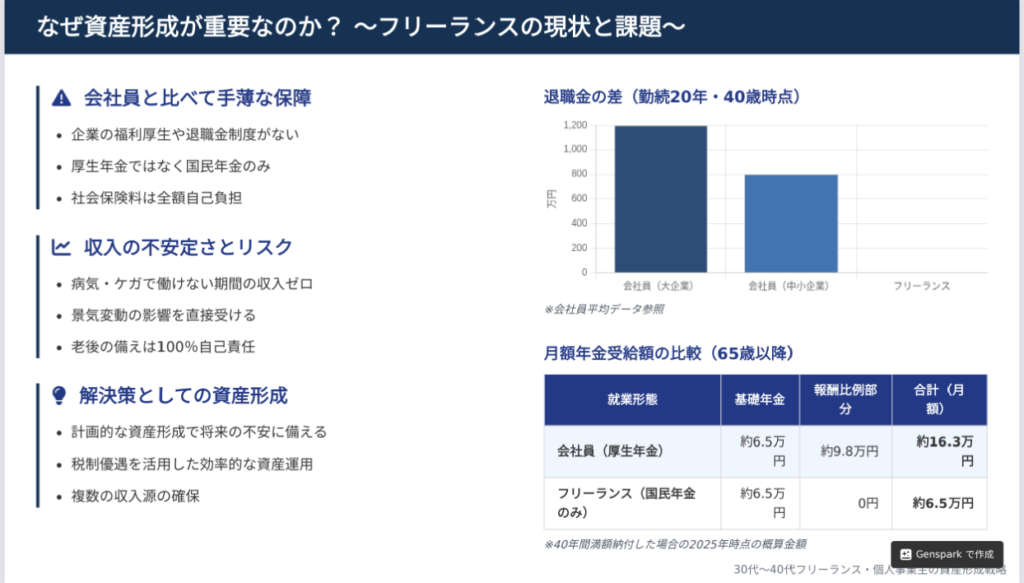

また、今回の実験で行ったスライド生成やデータ処理においては、Gensparkがかなり優れているという印象です。もともと情報収集系AIとして立ち上がったサービスですが、ここ1〜2年で急激な進化を遂げており、スライド作成やスプレッドシート処理の他、画像や動画の生成まで多岐にわたる「作業代行」をしてくれます。

作業精度も素晴らしく、デザインも内容も申し分ないスライドを完全自動で作成してくれます。

生成AIサービスで最も有名なのはChatGPTですが、ここ1〜2年の間でAIサービスが乱立する状況となっており、用途によってはChatGPTよりも優れた性能を発揮するAIサービスはいくつもあります。

AIを使って仕事を効率化、自動化するにあたっては、いろいろなAIサービスを試してみて、自分に合ったものを見つけていくことが望ましいと言えるでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

執筆者